La pièce « présente un amas d’individus esseulés, sans repère, qui cherchent à tout prix une raison d’exister. Le prix, ici, est morbide puisqu’ils ne parviennent à se fédérer qu’autour du suicide d’un concitoyen. »

La pièce s’ouvre sur une dispute dans le lit conjugal. La trouvaille scénique, une caméra – qui apparaîtra régulièrement durant le spectacle à des moments choisis, ici placée au-dessus des visages du couple couché sur le lit à mi-scène, projette les visages en gros plans sur le gigantesque fonds de scène ; elle annonce le propos : que se passe-t-il subjectivement lorsque l’articulation du lien social fait vaciller ce qui apparaît dans le miroir ? Quel prix les individus ont à payer lorsque le lien social dominant pervertit ce qui sert d’appui à ma tenue dans le monde ?

La femme se défend des reproches de son mari en arguant que sa mère et elle-même lui préparent à manger ce qu’il aime et lui en donnent toujours plus (qu’à elles). Précisément l’homme, au chômage, reproche cette attitude ostentatoire qui l’humilie une deuxième fois, lui ravissant ce qu’il imagine qui lui permet de se présenter comme homme au monde.

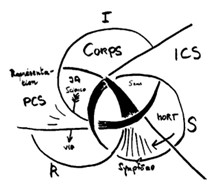

N’envisageant plus de vivre cette vie amputée, il décide de se tuer. Sur le chemin de sa mort, il rencontre une série d’individus qui lui font valoir qu’on ne peut pas mourir pour rien : « ce qu’un vivant peut penser seul un mort peut le dire. » Le suicidé sera leur porte-voix. Nous découvrons rapidement que ces rencontres ne tiennent pas du hasard mais c’est du profit et de la spéculation qu’elles naissent avec pour moteur l’idéal : partisan, politique, carriériste, bourgeois, de reconnaissance, etc., en somme l’idéal qui pousse à s’asseoir dans l’image qui brille. Le suicide de ce pauvre type doit servir la jouissance des autres. Aussi parviennent-ils, malgré les antinomies de leur visées, à s’entendre un temps, pour s’assurer chacun d’une part de jouissance. Sa![]() ns surprise, la jouissance du corps entraîne notre compagnie vers son but dans une cène où la musique, l’alcool et le sexe vident tout recours possible au sens construisant un plongeoir dans la mort (cf. nœud borroméen, in La Troisième).

ns surprise, la jouissance du corps entraîne notre compagnie vers son but dans une cène où la musique, l’alcool et le sexe vident tout recours possible au sens construisant un plongeoir dans la mort (cf. nœud borroméen, in La Troisième).

Pourtant, il n’est question ici, ni du capitalisme financier, ni des réseaux sociaux. Aucun des maux désignés de notre société contemporaine ne parcourt « Le Suicidé, vaudeville soviétique » qui a été écrit à Moscou, en 1928 par Nicolaï Erdman. La pièce ne sera pas jouée : en 1932, les émissaires de Staline la font interdire après avoir assisté à une répétition.

Bien sûr, porter sur scène, dans une ambiance russe, les effets d’un pouvoir totalitaire sur les subjectivités, renvoie immédiatement et irrémédiablement à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Toute la finesse de Jean Bellorini réside précisément dans la mise en place de ce premier écran. Ça parle de ça et ça ne parle pas du tout de ça. D’abord, évidemment, parce que le texte a presque cent ans. Mais surtout parce que ce dont parle Nicolaï Erdman c’est de la relation de chacun avec ce qui le commande. Tout au long de la pièce, chacun des personnages est la marionnette de son commandement et n’y échappe pas. Freud a articulé que cette appétence du parlêtre à être sous les ordres peut lever des foules voire des masses (signifiant qui surgit dans la pièce). À cet égard la monstration est faite durant le spectacle : la salle bat des mains au rythme de la musique lors du banquet qui accompagne le suicidé à l’acte. « Je crois que l’on est touché, dit Jean Bellorini, dans le Carnet de création qui accompagne le spectacle, par ce ce que l’on reconnaît de nous sur le plateau, y compris dans sa forme la plus odieuse ou monstrueuse. » La traduction d’André Markowicz, les costumes de Macha Makeïeff et la création musicale contribuent grandement à ancrer, actualiser au sens linguistique le propos dans le monde d’aujourd’hui, c’est-à-dire à repousser les actualités, les news.

La scénographie et le jeux des lumières permettent le vacillement sur le plateau de l’image, sa disjonction du corps et de la voix. Les écrans se traversent ; les voiles laissent passer le regard ; des cadres se dessinent sur scène : c’est l’image proposée au spectateur qui n’est pas assurée, qui vacille elle-même. Pourtant dans cette course à la recherche de ce qui viendrait l’assurer, dans cette foire à la reconnaissance, il en est un, désigné pour s’affronter au réel sur lequel on bute et qui révèle le leurre : le suicidé, Sémione Sémionovitch :

« Abordons la seconde sous l’angle philosophique.

» Qu’est-ce que c’est, une seconde ? Tic-tac. Oui, tic-tac. Et, ce qu’il y a, entre ce tic et ce tac, c’est un mur. Oui, un mur, c’est-à-dire le canon du revolver.

» Vous comprenez ? Donc, le canon. Là, c’est le tic.

» Là, c’est le tac. Et donc, le tic, jeune homme, c’est encore tout, et le tac, jeune homme, c’est déjà rien.

» Rien du tout. Vous comprenez ? […] Tic– et voilà, je suis encore avec moi, et avec ma femme, et avec ma belle-mère, avec le soleil, avec l’air et avec l’eau, ça, je comprends. Tac – et voilà, je me retrouve sans ma femme… encore que, sans ma femme – ça, je comprends aussi, je me retrouve sans ma belle-mère… bon, ça, je comprends même parfaitement bien, mais alors, que je me retrouve sans moi – ça, je ne comprends absolument pas. Comment ça, je suis sans moi ? Vous comprenez, moi ? Moi, personnellement. Podsékalnikov. Un homme. »

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un vaudeville, fut-il soviétique. Et c’est sur ce fil que la mise en scène de Bellorini et le jeu des comédiens tient en équilibre. Il est palpable que le travail a été une articulation précise, respectueuse du texte, que Bellorini met en scène sa lecture mais que chaque comédien, musicien est un interprète au sens premier : celle, celui qui explique les mots d’une langue par les mots d’une autre langue. L’enjeu du texte : « la question de la place du singulier dans un groupe et de la possibilité d’être un individu dans une société » (J. Bellorini) est porté sur le travail du plateau. Dans l’un des moments délicieux, un personnage, qui a écrit un texte, cherche de l’aide pour placer la virgule parce qu’il ne sait pas. C’est bien son problème à lui, de ne pas parvenir à mettre une virgule dans un texte à la compacité impavide. C’est une virgule que place Bellorini sans quoi on étouffe.

Une virgule n’est pas une arme de combat ; elle ouvre au sourire. Freud rédige « Malaise dans la civilisation » durant l’été 1929, le dernier paragraphe est célèbre : « La question du sort de l’espèce humaine me semble se poser ainsi : le progrès de la civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d’agression et d’autodestruction ? À ce point de vue, l’époque actuelle mérite peut-être une attention toute particulière. Les hommes d’aujourd’hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu’avec leur aide il leur est devenu facile de s’exterminer mutuellement jusqu’au dernier. Ils le savent bien, et c’est ce qui explique une bonne part de leur agitation présente, de leur malheur et de leur angoisse. Et maintenant, il y a lieu d’attendre que l’autre des deux “ puissances célestes ”, l’Eros éternel, tente un effort afin de s’affirmer dans la lutte qu’il mène contre son adversaire non moins immortel. » Nicolaï Erdman et Freud se rejoignent : une virgule n’est pas une arme de combat qui permettrait que cesse la lutte des puissances éternelles. Et si Bellorini par la dramaturgie et le jeu scénique réérige l’écran qu’il a patiemment décousu durant le spectacle, le point d’arrivée d’Edman est sans équivoque : ça continue de tourner tout seul.

Dans la série de ces hasards qui n’en sont pas, j’ai réussi à assister à la dernière représentation de cette saison à Villeurbanne. Si bien que de dorénavant pour voir « Le Suicidé » il faudra suivre la tournée.