|

Séance plénière du 21/03/2022 (Second tour) |

|

|

J. Lacan, L’Angoisse, Leçon XXII (12 juin 1963) |

|

|

Transcription : |

Relecture 1 : |

C. Landman :

Une leçon, comme vous avez pu le remarquer, qui est essentiellement axée sur la fonction de la cause que Lacan renouvelle d’une manière un peu différente, puisqu’il avance dans cette leçon que cette fonction de la cause est à référer à la cause du désir. Autrement dit, que tout ce qu’il en est des théories sur la fonction de la logique de la causalité, ne font en quelque sorte que déplacer ce qu’il en est fondamentalement de la dimension de la cause, qui est la cause à entendre comme la cause du désir.

Cette fonction de la cause comme cause du désir, vous savez que Lacan la repère à partir d’un phénomène clinique qui donne son titre à ce séminaire, à savoir l’angoisse, et qu’il va écrire, désigner (la cause du désir) par une lettre algébrique qui représente un certain nombre de fonctions, de valeurs plus exactement, ce qui est le principe de la lettre algébrique…

Lacan, dans la deuxième partie de cette leçon, va montrer en quoi la recherche qui est celle de Piaget, qui visait par ses expériences à repérer la question et la fonction de la cause, est passé complètement à côté. …

La supposition que la parole est faite pour communiquer. Lacan, tout de suite, nous dit que ça n’est pas vrai ….

Il ne s’agit pas de communiquer, avec la parole, mais de produire de la signification. Ce qui n’est pas la même chose ! L’effet du signifiant, c’est de produire dans le sujet du signifié. Dans le sujet ! Pas à la cantonade, mais pour le sujet….

Pour qu’il y ait de la signification, il faut qu’il y ait un référent. Et quel est donc ici le référent ? C’est assurément le phallus qui manque, Ce qui veut dire que la signification nécessairement a toujours à l’horizon la dimension sexuelle, la dimension du phallus, manquant….

Piaget va utiliser un certain nombre de procédés dans ses expériences, celui sur lequel Lacan insiste dans cette leçon, qu’il reprendra dans des leçons ultérieures, c’est l’explication du robinet … « l’explication du robinet n’est pas bien donnée — s’il s’agit du robinet comme cause — à dire que sa manœuvre, tantôt ouvre et tantôt ferme. Un robinet c’est fait pour fermer. » …. Lacan ne remet pas en question que le robinet soit cause ; mais c’est le phénomène de la causalité qui se produit qui est manqué par Piaget.

Lacan dit [que Piaget] « méconnaît totalement que ce qu’il y a pour un enfant d’intéressant dans un robinet comme cause, ce sont les désirs que le robinet chez lui provoque ….

Lacan va revenir (il l’avait évoqué dans la leçon précédente) aux « monologues hypnopompiques du très petit enfant à la limite de deux ans, et d’y saisir […] sous une forme fascinante le complexe d’Œdipe lui-même d’ores et déjà articulé, donnant ici la preuve expérimentale de l’idée que j’ai toujours avancée devant vous que l’inconscient est essentiellement effet du signifiant ». ….

Qu’est-ce qu’il faut entendre, là ? Que tout est déjà en place, à deux ans : la castration (-φ) ; et puis ceci que l’inconscient (en l’occurrence ici le complexe d’Œdipe dans l’inconscient) est un effet du signifiant, quasiment automatique. Mais ce n’est pas pour ça que l’enfant va savoir ce qu’il en est, de ce complexe d’Œdipe ….

L’inconscient est essentiellement effet du signifiant : on retrouve ça l’année suivante dans Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse — ou Les fondements de la psychanalyse, qui est un titre plus juste. Je vous donne cette définition de l’inconscient par Lacan : « L’inconscient est la somme des effets de la parole sur un sujet à ce niveau où le sujet se constitue des effets du signifiant ». La somme des effets de la parole sur un sujet, c’est ça l’inconscient.

Flavia Goian : C’est donc ce qui constitue le symptôme, nous ne sommes jamais affectés que par le langage…

C. Landman : Oui, oui…

Et on voit bien comment Lacan, aussi bien dans les expériences de Piaget qu’à propos de ces monologues hypnopompiques, remet les choses à leur place, il faut bien le dire : on est en train de partir dans des expériences qui ne sont que des diversions à l’endroit de ce qui est en cause, c’est-à-dire une façon de se défendre de ce qui dans cette expérience du robinet fait cause. De la même manière quand le psychologue dit « Il [l’enfant] ne sait pas ce qu’il dit », il dit qu’il n’en sait rien. Mais il le dit tout de même. Pourquoi le dit-il tout de même ? Je crois que c’est par l’entraînement-même de la répétition du signifiant. Freud l’avait déjà repéré, il y a là un jeu qui est le jeu de la langue au fond, aussi….

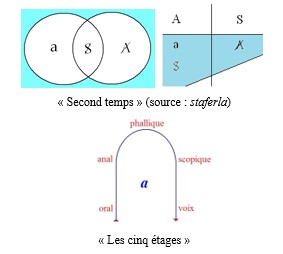

Lacan s’arrête pour passer à autre chose et commence à situer les cinq étages du rapport du sujet au petit a, du petit a aussi bien dans la relation de S à grand A….

« Constitution de petit a dans cette relation de S à A », c’est-à-dire au niveau mythique de la jouissance, grand S à grand A, la division de l’Autre par le Sujet. Il est bien clair que c’est mythique par définition, à partir du moment où s’exerce la parole, il est impossible de saisir dans sa totalité l’Autre ; que ce soit l’Autre comme trésor du signifiant, ou l’Autre du corps — ou de l’autre comme corps, d’ailleurs. C’est impossible. À partir du moment où il y a de la parole il y a nécessairement du refoulement, il y a nécessairement une perte.

À ce niveau mythique de la jouissance, ce qui se produit, c’est ce qu’on voit à la deuxième ligne, à la ligne de l’angoisse, à savoir que se produit un quotient, A barré, et un reste petit a. Le reste de la division de l’Autre par le Sujet c’est petit a ; et comme l’Autre, évidemment, n’a pas pu être saisi dans sa totalité — ce que Lacan figure par le A barré, c’est-à-dire que l’Autre est troué. À partir du moment où la parole s’exerce, l’Autre est troué, pourquoi est-ce l’étage de l’angoisse ? Parce que justement la question du désir de l’Autre est éminemment posée : qu’est-ce qu’il veut ? C’est un peu comme ça qu’il convient de repérer ce Che vuoi ?

C’est un Autre barré, troué, et le passage de l’angoisse au désir se fait avec la constitution du \$ [S barré], c’est-à-dire du fantasme ; on le voit là : petit a et \$ en-dessous. C’est la constitution du fantasme, qui soutient le désir.

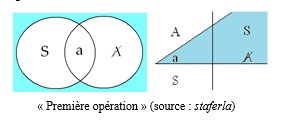

Lacan nous dit que cette opération de la constitution de petit a dans la relation à S et A se fait en deux temps : une première opération :

Et un second temps, renvoyant aux lois de la transformation de S en \$ :

Ce qu’il faut noter, c’est que Lacan va décliner les cinq étages de la constitution de petit a, en se référant au génitif subjectif, c’est-à-dire à ce qui est au niveau de l’Autre. Il va décliner pour l’objet oral « besoin dans l’Autre », c’est-à-dire au niveau de l’Autre — ce n’est pas le besoin du Sujet, là, c’est le besoin de l’Autre … .

C’est un renversement assez étonnant : le besoin aurait à être entendu déjà dans l’Autre, c’est-à-dire déjà comme articulé par du signifiant. Ce n’est pas un besoin qui serait un besoin premier de l’organisme …. Ce qui est une façon un peu différente de ce qu’il dit habituellement, quand il dit que le besoin est articulé par la chaîne signifiante, il l’évoque comme étant du registre de la demande …

Intervenante : Le nouveau-né qui ne mange pas, son besoin est déjà pris dans l’Autre…

C. Landman : Eh bien oui : comment expliquer autrement une anorexie immédiate ? Si ce besoin n’est pas déjà situé dans l’Autre, en référence au langage, en référence par exemple au signifiant maternel ?

…

Toute la série des objets, il va les situer dans l’Autre. « [au deuxième étage] l’objet anal, vous avez la demande dans l’Autre — ça on le comprend mieux : la demande de l’Autre au sens où c’est l’Autre qui demande —, la demande éducative par excellence », etc.

Il est pris dans l’Autre, mais il choit de l’Autre. Il choit aussi bien de l’Autre comme corps — puisque ce sont des objets du corps, quand même, chute du corps —, et puis aussi bien…

ce sont des objets qui chutent du corps, et qui chutent également de l’articulation signifiante, [inaudible] de la lettre. Il y a une conjonction entre l’objet a qui chute comme objet du corps ; et puis la lettre qui chute également à partir du moment où il y a de la parole ….

En ce qui concerne la fonction du -φ, qui est une « fonction unique par rapport à toutes les autres fonctions de petit a » ; parce que là il définit cette fonction par le manque d’un objet qui « se manifeste comme tel, dans ce rapport effectivement central, et c’est ce qui justifie toute l’axation de l’analyse sur la sexualité, que nous appellerons ici jouissance dans l’Autre ». Quand on aborde la sexualité effectivement mise en pratique, si je puis dire, on est dans la dimension de la jouissance dans l’Autre….

« À l’étage scopique, qui est proprement celui du fantasme, ce à quoi nous avons affaire au niveau de (a), c’est la puissance dans l’Autre qui est le mirage du désir humain, en le condamnant — dans ce qui est pour lui, la forme dominante, majeure, de toute possession, la possession contemplative — à méconnaître ce dont il s’agit, c’est-à-dire d’un mirage de puissance. » …. On voit bien là comment si le regard ne se détache pas, ne chute pas, on est dans le registre du mirage du désir, au sens où c’est d’une possession contemplative dont il s’agit.

Alors, le dernier étage, il parle de formulation provisoire : « Provisoirement, nous dirons que c’est là que doit émerger sous une forme pure […] ce qui bien sûr est présent à tous les étages, à ce que j’ai défini comme étages inférieurs, à savoir le désir dans l’Autre ». Il y a toujours cette dimension du désir de l’Autre, du désir dans l’Autre, qui est présente à tous les étages. Vous voyez, c’est assez difficile tout ça…

La dernière phrase est quand même assez intéressante, par rapport à la clinique de l’obsessionnel. « […] d’articuler tout ce qui résulte du rapport de l’objet anal en tant que cause du désir, avec la demande qui le requiert et qui n’a rien à faire avec le mode de désir qui est, par cette cause, déterminé. »

***

Choix des extraits : Christine Robert