L17 Jean Brini / L18 Alice Massat – Discutant : Jean-Paul Beaumont

Jean Brini– Leçon XVII. Je vous remercie de m’avoir proposé d’intervenir en même temps je dois vous faire part de mon embarras. J’ai plusieurs raisons d’être embarrassé par rapport à ce texte. D’une part, parce qu’il fallait faire des choix, ce dont nous allions parler et aussi c’est que Lacan démarre cette leçon en parlant de la question intéressante qui est celle du rythme. Il dit « […] qu’on ne trouve vraiment le rythme qui permet de s’y intéresser pleinement […] » à ce texte. Ce qui signifie que c’est un texte pour lequel qu’il faut attraper quelque chose. Et le rythme je l’ai entendu au sens où, Théodor Reik a écrit un article sur le rythme, et en allemand ça se dit takt. Et ça a la double signification de tact au sens où nous l’entendons de venir à point avec délicatesse avec précision, intervenir. Et en même temps c’est le tact du métronome, il faut que ça vienne au bon moment. Et la lecture du texte de Schreber, Lacan nous dit que ça nécessite justement cette qualité et qu’il essaie de la retrouver en se référant, dit-il, au texte allemand. Sauf que non, je n’ai pas trouvé de citations du texte allemand, avec son rythme propre, elles sont très rares dans ce séminaire. Je pense que pour attraper le rythme de l’allemand du texte de Schreber, il faudrait être un germaniste de haut talent et ça ne doit pas être facile. Mais il y a quelque chose, il y a eu des efforts de traduction. Et j’ai découvert avec surprise que ce qu’on appelle « les malices » dans le texte de Schreber ça vient traduire Menschenspielrei c’est à dire la traduction malice est vraiment un peu… Menschenspielrei c’est la comédie humaine, le jeu de l’humanité, ça a quelque chose de beaucoup plus profond et puissant que le simple terme de malice. Je me suis dit si la traduction fonctionne comme ça on a beaucoup à apprendre des germanistes qui pourraient nous faire une explication de texte en entendant le rythme allemand. C’est juste un regret en passant.

Il y a une chose qui vient de redoubler cette affirmation de Lacan au début du texte, c’est que le texte auquel nous avons affaire, la retranscription en français de ce qui a été sténographié, ça aussi c’est un texte qu’il nous faut lire avec tact et avec rythme parce que sinon, c’est Jean-Paul Beaumont qui pourra nous expliquer le mieux, puisque c’est lui qui a le mieux travaillé là-dessus. Il y a dans ce texte un certain nombre d’erreurs qui ont été rectifiées pour certaines, non rectifiées pour d’autres. Jean-Paul Beaumont a donné un certain nombre d’exemples extraordinaires, où une fois qu’on a la réponse, qu’on a le bon mot, qu’on a attrapé le rythme de la phrase, on se dit « Bon sang ! Mais c’est bien sur ! »

L’exemple que je peux vous citer à l’instant, c’est « Robinson Crusoé va vendre du bois », à qui ? Eh bien non ! Ce n’est pas vendre, c’est fendre ! Quand on dit qu’il va fendre du bois, ça se comprend, même sur une île déserte. Il y a quantité de choses comme ça où à la limite il faudrait lire le texte à haute voix, lentement à plusieurs, pour arriver à capter vraiment ce qui s’est dit ce jour-là. On est face à un manque de tact auquel on ne sait pas remédier, auquel il faudrait remédier mais au prix d’un effort assez important.

À titre d’introduction et pour vous faire part de mon embarras, j’ai mis un peu de temps à prendre une décision, je me suis dit que j’allais finalement aborder le texte en utilisant l’un des mots qu’utilise Lacan qui est « exercice. » Vous vous souvenez que, c’est une leçon qui se situe comme on dit aux échecs en milieu de partie, là on y est, on est engagé. C’est une leçon dans laquelle il y a de longues citations, de longues lectures du texte de Schreber lui-même, on travaille si j’ose dire « pour de la vraie ! » Comme vous savez dans les milieux de partie aux échecs il n’y a pas de recette. C’est précisément l’endroit où chacun fait comme il peut avec son expérience, avec son tact et son rythme à lui. Et c’est ce que fait Lacan devant nous, on est en plein immergé dans le boulot.

Je me suis dit que ce serait peut-être une façon d’aborder les choses, de scander le texte, en terme d’exercices, qui sont pour nous. Alors pour nous, par exemple l’exercice de la lecture, c’est bien clair, le but c’est d’arriver dit Lacan à poser correctement le problème de ce qu’est le délire. Et pour cela de déterminer « à quel niveau se produit le déplacement, l’anomalie, l’aberration, le changement de place du sujet, par rapport à des phénomènes de sens. » Son propos c’est d’articuler le texte de Schreber avec la distinction dont il nous a parlé la dernière fois, signifiant/signifié. Signifiant + signifié + Schreber ça donne quoi ? À la fin de la leçon il redit la même chose « nous sommes engagés dans la lecture de ce texte et dans une espèce d’entreprise de vraiment actualiser au maximum cette lecture dans le registre dialectique signifiant-signifié, […] » C’est clair. Maintenant il rejette un abord psychologisant de cette affaire, notamment sur toutes les questions qu’on peut se poser sur l’hallucination au niveau du sensoriel, toutes les manières dont on pourrait aborder les voix et les phénomènes dont nous parle Schreber au niveau du sensoriel, il rejette tout cela en disant c’est un mauvais départ.

Je vais vous proposer un exercice tout simple. Il n’y en a pas beaucoup : quand est-ce que nous lisons ? Quand est-ce qu’on peut dire que nous lisons ? Vraiment ? Alors oui bien sûr, dit-il, on a le sentiment de lire. Nous pensons que « si nous nous mettons à saisir les caractères qui doivent être inconscients pour qu’il n’y ait pas épelage, déchiffrage, […] »

Jean-Paul Beaumont– non conscients, ce serait plutôt non conscients,

Jean Brini– Non conscients qui doivent être hors de la conscience. Ça c’est clair est que quand je lis il ne faut pas que je commence à regarder les lettres, parce que sinon je vais épeler, je vais déchiffrer, mais je ne vais pas lire, au sens de lire vraiment. « […] Il se produit quelque chose qui s’impose comme une sorte d’influence qui sera une certaine ligne de signification. » C’est une phrase très belle qui me semble tenter de l’exporter à la musique. Si vous savez lire la musique, personnellement j’en suis au stade de l’épelage, je suis obligé de déchiffrer les notes et c’est quand j’ai appris par cœur que je peux commencer à chanter, à faire de la vraie musique.

Il dit aussi un rêve ça peut se lire de la même façon, ça nous donne le même sentiment de lire quelque chose et pourtant il n’y a pas le moindre signifiant dans le rêve. Ce n’est pas si simple. La lecture ce n’est pas un sentiment et ça n’est pas non plus quelque chose qui s’impose comme une sorte d’influence qui sera une certaine ligne de signification.

Et ensuite il entre dans ses exemples, ses exemples de cas extrêmes. Qu’est-ce que lire ? Quelqu’un lit un papier que j’ai apporté qui me sert d’introduction auprès d’un potentat, quelqu’un lit le papier, dans une langue que je ne connais pas et pour expliquer au potentat que je suis accrédité, sauf qu’il tient le papier à l’envers. Et pourtant il dit bien ce qu’il faut dire, il sait, mais il ne lit pas, c’est un cas extrême. Autre cas extrême : il en parle et il en profite pour décocher une petite flèche à la littérature analytique, dans notre domaine, nous sommes appelés à lire un grand nombre de choses, pour lesquelles on sait déjà par cœur tout ce qu’il y a dedans. Et du coup est-ce qu’il s’agit encore de lecture ?

Donc exercice, il dit même, « nous ne pouvons pas nous fier à l’appréhension sentimentale de la chose, la lecture, il faut donner une formule un tant soit peu, plus précise et qui fasse intervenir l’objectivité du rapport signifiant et du signifié. » Sauf que la formule il ne nous la donne pas.

Alors exercice, comment est-ce que ça pourrait s’écrire ? Comment est-ce que nous pourrions formuler ou écrire ou utiliser les outils que nous a donnés Lacan pour dire là, ça rend compte du fait qu’il y a lecture ? C’est-à-dire quelque chose qui est quand même l’oubli des caractères, le rendu non-conscient des caractères, du déchiffrage, de l’épelage et puis l’instauration de ce qu’il appelle une ligne de signification. Alors je vous pose la question c’est un exercice, chacun de nous peut essayer de le pratiquer avec ses mathèmes, avec ses nœuds, ses surfaces. Je vous propose une petite écriture, toute simple.

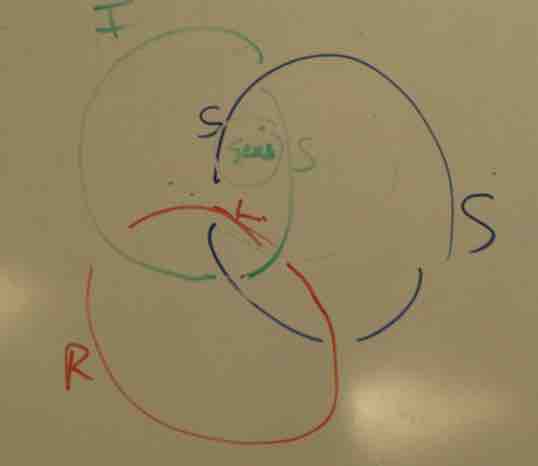

Puisqu’il s’agit d’établir quelque chose qui serait une ligne de signification, on va dire que dans le nœud borroméen, on a trois ronds.

On a trois ronds, à l’intersection des ronds symbolique et imaginaire on a le sens, la jouissance du sens ou la « j’ouïs sens ». Je pose l’hypothèse qu’il y a lecture à partir du moment où il y a coinçage du sens, entre le réel de la lettre, le symbolique du signifiant et l’imaginaire du signifié. C’est-à-dire simplement resserrement de cette zone-là. Coinçage. C’est une hypothèse, l’hypothèse du couteau suisse, le nœud borroméen on peut y placer quelque chose qui ressemble à la lecture, il suffit de distinguer la lettre, le signifiant et le signifié comme rouge, vert, bleu. Voilà. Ce serait une tentative, ça va pas très loin, c’est dans le cadre d’exercices.

Pierre-Christophe Cathelineau– Le signifié est du côté du symbolique ?

Jean Brini– Le signifié est, non, du côté de l’imaginaire. La lettre, le réel de la lettre, le symbolique du signifiant et l’imaginaire du signifié. Ça vaut ce que ça vaut. Ca veut dire qu’on prend le nœud borroméen à trois, qu’on le prend tel qu’il est en imaginant que la lecture pourrait s’y inscrire comme un resserrement du sens. Une triangulation du sens pourrait-on dire.

Bernard Vandermersch– [Question inaudible] …perte de jouissance ? … l’objet a …

Jean Brini– Tout à fait, c’est là que le coinçage nous rend service, c’est pas un encerclement, on ne peut pas dire la lecture c’est un concept que je vais encercler avec le trait et dedans ce sera de la lecture et dehors ça n’en sera pas. C’est un coinçage et effectivement ce n’est pas une jouissance complète.

Jean-Paul Beaumont– La lecture et alors le petit a est exclu ? (J B– Oui, tout à fait.) C’est un type de lecture qui sera univoque, qui voudra dire une seule chose ? Ça ne jouera pas sur la lettre par exemple ? Comme tu la présentes, puisque l’objet aest exclu. Elle jouera d’une certaine manière entre l’imaginaire et le symbolique. La lettre est… Le réel vient juste faire limite. (J B– Oui, allons-y !) Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que tu dis, tu lis « Quand êtes-vous bien sûrs que vous lisez ? Vous direz que ça ne fait aucun doute, on a le sentiment de la lecture. Nous pensons que si nous nous mettons à saisir les caractères qui doivent être non conscients pour qu’il n’y ait pas épelage, déchiffrage, il se produit quelque chose qui s’impose comme une sorte d’influence qui sera une certaine ligne de signification. Voilà en effet le problème central. » Moi je propose de mettre un point d’interrogation étant donné la phrase suivante, il se demande si c’est le problème central. « Il est tout de même bien malheureux qu’il y ait beaucoup de choses qui aillent contre, […] » Il pense que ce n’est le problème central cette appréhension sentimentale de la lecture,

Jean Brini– Oui, justement il réclame une formule qui soit plus précise et qui mette en place signifiant et signifié,

Jean-Paul Beaumont– Et non pas immédiatement renvoyer tout de suite au signifié et à la signification.

Pierre Christophe Cathelineau– Il y a une idée que je voulais introduire là qui est à mon avis que la lecture ici s’oppose à la compréhension, Je veux dire qu’il parle de la compréhension au début du séminaire plusieurs fois en disant ne vous hâtez pas de comprendre et c’est vrai en mettant en évidence l’articulation du signifiant et du signifié, il met en évidence, c’est banal de dire ça, quelque chose qui est de l’ordre non pas de la compréhension mais de la structure, et toute sa lecture dans les deux leçons qu’on va voir, c’est pour amener quelque chose, c’est pour faire entendre que dans le discours de Schreber il y a un trou. Vous vous souvenez ? Il parle de quelque chose qui fait trou. Est-ce que dire qu’il y a un trou dans le discours de Shreber, c’est pas lire, lire quelque chose qui ne se lit pas. Parce qu’il y a une grammaticalité parfaite de ce que dit Schreber. C’est la grammaticalité extraordinaire de ce discours très bien balancé, mais il y a un trou. Et donc lire qu’il y a un trou.

Jean Brini– Il annonce la couleur, j’ai sauté ce passage, il dit bien « non seulement nous nous faisons les secrétaires de l’aliéné mais en plus on va faire quelque chose qui est pas bien du tout, on va le prendre au pied de la lettre. Lire au pied de la lettre, ce n’est pas être du côté de la compréhension, mais néanmoins on est du côté de la signification…

Pierre-Christophe Cathelineau– Ce que je veux dire c’est que la signification elle est du côté de la structure. Et je pense que toute la lecture que fait Lacan du texte de Schreber, on le voit après sur la métonymie et la métaphore, c’est la structure qui compte, c’est autre chose que le sens de ce qui dit Schreber.

Jean-Paul Beaumont– Il ne s’agit pas d’être dans le sentiment de la lecture, mais dans quelque chose qui sera du côté de la structure effectivement.

Jean Brini– La question, dans ma petite tentative d’écriture, j’ai fait l’impasse sur la distinction entre le sens et la signification. C’est peut-être là que ça cloche, dire que coincer le sens c’est le lien [inaudible] entre la signification et non dans la compréhension. La compréhension est du côté du signifié.

Je passe, Lacan s’appuie avec insistance sur la lecture pour signaler que du coup il n’y a pas de raison de se priver de lire Schreber exactement comme nous lisons nos publications scientifiques. Ça a exactement la même valeur pour nous dans la mesure ou nous y appliquons ce sorte de lecture.

Alors pour enchaîner sur ce que disait Pierre Christophe [Cathelineau], pour Schreber, quelque chose est perturbé, a été perturbé et ce qui en témoigne c’est son récit de ce qu’il appelle [Seelenmord] l’assassinat d’âme.

Il s’est passé quelque chose et là Lacan ne se prive pas de s’appuyer sur ce qu’il a introduit l’année dernière, il dit, pour nous, c’est bien clair, il s’agit de quelque chose qui est l’éclipse de l’être du sujet. On a déjà vu dans ce séminaire à quel point dans ce passage merveilleux sur la paix du soir il interroge, il nous interroge sur que peut-on bien dire de l’être dans la paix du soir et il terminera cette leçon aussi en disant : si vous voulez vous occuper de l’être, ne le prenez pas de haut, parce qu’il est là, l’être, il est là à notre portée dans le texte. Je paraphrase là, la fin de la leçon. L’éclipse de l’être du sujet, ou la mort du sujet, Lacan le rapporte explicitement à ce trou, quelque chose qui concerne l’Autre, le grand Autre et qui, soit manque d’origine, soit a été perdu. Il dit quelque chose qui est tout à fait intéressant, il dit le sujet a perdu ou n’a jamais eu l’image paternelle qu’est le grand A, qu’est l’Autre, « à l’intérieur duquel il peut pleinement s’affirmer dans son discours. » Extraordinaire, parce que l’image paternelle, c’est l’image paternelle qui a un intérieur, j’habite l’image paternelle, c’est-à-dire en même temps il appelle ça une image, l’image paternelle, c’est-à-dire quelque chose qu’on regarde de l’extérieur et en même temps il dit à l’intérieur duquel le sujet déploie son discours, c’est presque paradoxal mais en même temps, c’est parfaitement lacanien, c’est logique ; le grand Autre est un lieu…

Julien Maucade– C’est la bande de Möbius, l’extérieur et l’intérieur…

JeanBrini – Je dirais plutôt le cross cap!

Bernard Vandermersch– On ne lit que ce que l’on ne sait déjà par cœur.

JeanBrini – Oui, mais c’est quand même, si on prend ça de façon faussement naïve, l’image paternelle à l’intérieur de laquelle le sujet développe son discours, c’est quand même pas mal!

Marc Darmon – D’ailleurs c’est un terme que l’on trouve, cette question de l’image paternelle, on la retrouve texto dans « Les Complexes familiaux » lorsqu’il parle d‘imagopaternelle et quand il parle du complexe d’Œdipe et à propos précisément du déclin de l’imagopaternelle, il l’utilise à ce propos justement. C’est un terme qui est déjà travaillé par Lacan depuis le début et qui…

JeanBrini – Et comme ayant un intérieur, comme un lieu.

Marc Darmon – Comme un lieu, oui.

JeanBrini – Ayant perdu ou n’ayant jamais eu ce lieu, il rencontre dit-il « […] cet autre aminci, cet autre déchu, […] cet autre qui littéralement le tue. » Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et bien, il surgit « […] le discours permanent, sous-jacent à toute l’inscription. » Et c’est là qu’il nous introduit à ce que je vais appeler le deuxième exercice, puisque encore c’est une imagination, l’île déserte. L’île déserte ou alors être perdu en montagne. Et pour souligner à quel point – je crois qu’il dit à un moment ; « […] le discours permanent, sous-jacent à toute l’inscription au cours de l’histoire du sujet, ce quelque chose qui double tous les actes du sujet, […]

Jean-Paul Beaumont– « […]à toute inscription au cours de l’histoire, du sujet, […] » c’est l’inscription du sujet, il me semble.

Jean Brini– Ah oui, il y a une virgule!

Jean-Paul Beaumont– Moi je mettrais une virgule : « […] à toute inscription, au cours de l’histoire, du sujet, […] » parce que… c’est l’inscription du sujet au cours de l’histoire. C’est un détail.

Jean Brini– Je n’ai pas compris.

Jean-Paul Beaumont– « […]ce que l’on peut appeler le discours permanent, sous-jacent à toute inscription, au cours de l’histoire, du sujet, ce quelque chose qui double tous les actes du sujet. »

Jean Brini– C’est ça! On est d’accord, c’est quelque chose qui accompagne le sujet…

Jean-Paul Beaumont– C’est l’inscription.

Jean Brini– Même quand il est dans une île déserte pendant trois ans.

Jean-Paul Beaumont– Ou en montagne.

Jean Brini–… Ou en montagne. Il faut être perdu. Tous ceux qui ont fait des ballades en montagne savent qu’il se passe de drôles de choses dans la tête quand on marche en montagne et qu’on est perdu en montagne, il se passe aussi de drôles de choses. Notamment au niveau précisément de notre rapport à la parole, à la vocalisation, éventuellement au cri, à l’appel mais aussi bien à la petite ritournelle qu’on avait oubliée mais qui a continué à tourner, qu’on retrouve une heure plus tard, c’est la même qui tourne, ce truc un peu…

Ce que je cherchais, « […] c’est quelque chose qui peut nous donner assez l’idée de ce côté perpétuellement prêt à affleurer d’un discours mi-aliéné. » Il laisse entendre que nous avons la faculté, nous, d’avoir un contact certes fugitif, certes pas trop toxique, de cette chose là dont nous parle Schreber, cette chose là dont nous parle Schreber et dont il parle de manière très détaillée parce que lui, il est, et là-dessus Lacan insiste beaucoup, il a un rapport où ça prend toute la place, on y reviendra à propos de la langue fondamentale. Mais dans les psychoses hallucinatoires chroniques, et chez Schreber, particulièrement, du fait de ce trou qui a contaminé l’ensemble de la réalité de Schreber, la relation de Schreber est essentiellement gouvernée par sa relation au monde du langage. Et c’est de ça qu’il s’agit.

Voilà ce que Lacan nous propose et la question dans la formule qu’il nous indique qui dit : « […] en marge de quoi, pour signifier quoi, mobilisé par quoi, le phénomène apparaît chez le délirant et chez l’aliéné. » Phénomène qui est la prépondérance de cette relation au langage sous-jacent, au discours sous-jacent.

Exercice deux, l’île déserte. Qu’est-ce qui se passe pour celui qui va se retrouver, quoi ? Habité par ce discours sous-jacent ? Je vous proposerais bien une écriture, qui n’est pas de moi, qui est de Marc Darmon, qui est l’écriture de Schreber, Marc [Darmon], dans ton livre, il y a une façon d’imager cette ritournelle spécifique qui est ce que tu as appelé le noeud de Schreber, c’est-à-dire ce qui se passe quand il y a une rupture, une erreur dessus dessous, qui fait que deux ronds restent enlacés et que le troisième s’en va. Je la fais au tableau ?

Bernard Vandermersch– Est-ce vraiment bien nécessaire : deux ronds enlacés et un troisième qui s’en va ?

Jean Brini– On prend un nœud borroméen, on fait un flipsur un des points, n’importe lequel, et ça fait deux ronds qui sont comme ça et le troisième, il s’en va, et ceci est vrai quel que soit l’endroit où l’on fait un flip, c’est le terme technique pour dire on fait une erreur dessus dessous, on échange le dessus et le dessous. Cette expérience sur un nœud borroméen, il y a six façons de le faire, et chacune des six façons fait qu’il y a un rond qui s’en va et les deux autres qui restent.

Marc Darmon – J’avais fait l’hypothèse que c’est le rond du symbolique

Jean Brini– Oui, très précisément, tout à fait. Mais pour l’île déserte, qu’est-ce qu’il se passe ? C’est lequel ? Je n’ai pas la réponse là. J’aurai tendance à dire qu’effectivement c’est le rond du symbolique qui s’en va mais ce n’est pas obligé.

Thatyana Pitavy– Mais comment ça, le rond du symbolique s’en va?

Jean Brini– Cela veut qu’il y a quelque chose qui au moins temporairement…

Thatyana Pitavy– Parce que cela nous pose un problème que le rond du symbolique s’en aille…

Jean Brini– Attends, il n’est pas obligé de s’en aller. Il peut s’en aller.

Thatyana Pitavy– Est-ce qu’il peut s’en aller ? Est-ce qu’il n’y a pas là un impossible justement du fait d’être dans un monde effectivement totalement articulé au langage. Je vois mal là.

Marc Darmon – C’est une autre façon de dire que le grand Autre se retire, le grand Autre comme lieu des signifiants se retire.

Jean Brini– Il se retire et ce qui reste c’est la jouissance Autre

Thatyana Pitavy– Mais pour que ça reste la jouissance Autre, il faut qu’on ait un noeud borroméen, je veux dire qu’on a les trois registres qui sont là. On ne peut pas parler de jouissance Autre si on n’a pas les trois, si on n’a pas R.S.I…

Marc Darmon — Ce que je voulais dire, c’est que dans l’expérience de Schreber devant le miroir, où il allait devant le miroir pour se mettre avec des colliers, des boucles d’oreille, il disait qu’il avait un véritable changement de son corps, on voyait les seins pousser, c’est-à-dire, il avait l’objet dans le miroir, qui apparaissait dans le miroir, et c’était une façon de rattraper Dieu qui partait. Il y avait une sorte d’éloignement, je ne sais plus exactement quel était le texte, mais il y avait une sorte de fuite du symbolique.

Jean Brini– Quand il dit que Dieu le laisse tomber.

Bernard Vandermersch– Mais il faut distinguer ce par quoi il est menacé d’être l’abandonné de l’Autre, laissé tomber, et de ses dires, de Schreber quand il nous parle directement, c’est plus ça il a raccroché quelque chose, il est dans le langage.

Marc Darmon – Non, c’est une expérience qu’il raconte.

Bernard Vandermersch— C’est une expérience qu’il raconte, que l’Autre a failli et qu’il a été laissé tomber. Voilà. Mais manifestement quand il nous en parle le rond du symbolique, il est accroché d’une certaine façon.

Jean Brini– Oh oui, il est accroché.

Thatyana Pitavy– Et même quand il imagine l’objet dans le miroir, dans l’imaginaire pour avoir l’objet, il faut qu’on ait ce triple trou aussi. Parce que je pense que l’on va parfois vite à dégager les ronds comme ça, comme si on pouvait effectivement être à deux ronds. Je vois mal comment on peut se passer du triskel du milieu. Je vois mal cette façon de supposer un sujet, faire l’hypothèse, puisque que l’on parle d’un sujet, psychotique ou pas psychotique, n’importe, mais un sujet, je veux dire humain, parle-être ou tout ce qu’on veut, qu’il ne soit pas effectivement dans un serrage.

Pierre-Christophe Cathelineau – En tout cas le noeud de trèfle paraît le plus pertinent pour penser cette mise en place dans la mesure où avec le nœud de trèfle le signifiant est inclus dans la continuité. C’est-à-dire que là, le signifiant ne se barre pas, il est repris dans…

Thatyana Pitavy– Oui, il y a une confusion.

Pierre-Christophe Cathelineau – Il y a une confusion et c’est la confusion de Schreber, il est dans cette confusion des registres. On le voit dans les citations que donne Lacan. Le passage en continu des nerfs, on ne sait pas si les nerfs, ce sont les nerfs réels, imaginaires, ou du signifiant. On ne sait pas de quelle nature sont ces nerfs ? Si ce sont des nerfs au sens matériel du terme, si ce sont des signifiants ou si c’est quelque chose de l’ordre de l’imaginaire. Donc cette continuité, on la voit dans l’usage qu’il fait des mots. Il est évident que quand on lit les nerfs dans le texte de Schreber, on ne les lit pas comme quand on lit un texte habituel, on ne sait pas de quels nerfs il s’agit. Si c’est des signifiants ? Enfin de quelle nature sont ces nerfs. On voit bien que la continuité, elle est là. Vous êtres d’accord ?

Marc Darmon – C’était une façon de décrire un épisode singulier.

Pierre-Christophe Cathelineau – Oui, oui, oui. Non, mais c’est possible. Le fait de perdre…

Marc Darmon – Donc je crois que l’écriture des nœuds peut nous permettre d’approcher ces phénomènes. Il faut admettre que le nœud puisse se reconstituer.

Pierre-Christophe Cathelineau – Exactement Je crois que comme le fait Lacan dans Le Sinthome,on est obligé pour penser le cas Schreber d’avoir plusieurs figurations. Il y a une figuration où le symbolique se barre comme cette expérience que tu dis et puis une figuration où il y a une continuité et on le voit dans la façon dont il écrit, le continu, le continuum. En quelque sorte c’est comme si il y avait nécessité de représenter cette psychose avec plusieurs types de nœuds. Comme le fait Lacan, pour d’autres, pour Joyce.

Stéphane Renard – On ne pourra pas dire que le symbolique se barre. Il ne se barre pas.

Pierre-Christophe Cathelineau – Non, mais c’est une expérience singulière.

Bernard Vandermersch– Jean [Brini] qu’on a fait venir de Grenoble, on pourrait peut-être l’écouter !

Jean Brini– On est là pour discuter.L’exercice subsiste, l’énoncé subsiste. Comment on écrit ce qui se passe dans une île déserte ou quand on est perdu dans la montagne ? On va laisser la question là. Je n’aurais pas le temps de vous raconter tout.

Un point. J’ai compris en lisant cette leçon pour la première fois pourquoi Lacan insiste tellement pour que dans sa topologie des surfaces, la coupure signifiante soit toujours fermée. C’est très simple, je ne l’avais jamais réalisé, il le dit très clairement : le signifiant est insécable. Il le dit en prenant l’image du magnétophone, c’est-à-dire que sur une bande de magnétophone on peut couper la bande son, mais le signifiant lui est insécable. Non seulement il est insécable mais, il en parle toujours sur la base du texte de Schreber, quand Schreber dit les voix ne s’arrêtent jamais, pour moi les voix ne s’arrêtent jamais. Pour Kraepelin… il cite des cas pathologiques pour lesquels les gens témoignent du fait que les voix s’arrêtent mais pour moi elles ne se sont jamais arrêtées. Je peux juste parfois jouer du piano ou parler un peu plus fort et donc je les couvre mais elles ne s’arrêtent pas. Et alors Lacan fait une remarque curieuse mais qui à la réflexion m’a paru parfaitement logique, la question du ralentissement ou de l’accélération du rythme de l’articulation des voix, c’est quelque chose qui s’articule avec le fait que le signifiant est insécable. Il est insécable parce que ce n’est pas le mot, il est insécable parce que ce n’est pas une phrase ; il n’est pas localisable dans tel ou tel vocable ou tel ou tel phonème ou tel ou tel discours. Le signifiant il a une étendue, à la limite, indéterminée. Et c’est la raison pour laquelle, dans nos cures on le voit bien, il y a un signifiant qui peut surgir au terme d’une formation de l’inconscient, comme ça, instantanément, et il y a des signifiants qui peuvent mettre plusieurs séances, voir plusieurs mois à se dégager, lentement, par petites touches jusqu’à en arriver à un surgissement, mais un surgissement lent ou rapide au terme de l’horloge physique. Je voulais vous faire part de cette découverte : la ligne, la coupure signifiante, elle est toujours fermée parce que le signifiant est insécable. Il n’y a pas de bout, il n’y a pas de début et de fin. Ça, c’est une chose.

L’autre chose, c’est, à la fin de la leçon, Lacan met, comment dire, en structure trois manières d’aborder la fonction paternelle. Je saute beaucoup de choses, mais cette chose-là me paraît tout à fait importante. Parce qu’elle est typiquement boiteuse. On va aller au texte. Parce ce c’est important, parce que là aussi c’est un exercice : comment on écrit ça ? On peut, dit-il faire quelques remarques. Les remarques, c’est après la citation de Maurice Katan qui fait l’interprétation des petits hommes, comme des spermatozoïdes. Et c’est une interprétation que Lacan ne récuse absolument pas, simplement il l’insère dans une vue, où il prend un peu de recul en disant : il y a trois réponses du sujet pour ce qui concerne la mise en place de la fonction du père. La première, c’est la réponse oedipienne, où il dit très clairement pour faire simple, par la voie d’un conflit imaginaire se fait l’intégration du père symbolique, la voie normale. Ensuite il parle de l’article de Eisler, c’est l’homme au tramway, c’est un article que l’on peut trouver sur internet où il est question, alors le récit c’est une vraie histoire de malade très, très bien documentée où surgit pour le sujet une grossesse symbolique, ce que Lacan repère comme une grossesse symbolique, dans la conduite pour un homme. Et cette grossesse, c’est quelque chose que Lacan interprète comme la réalisation imaginaire du père par la voie d’un exercice symbolique, ça vient s’opposer à la réalisation symbolique du père par la voie d’un conflit imaginaire. Et à cela, il ajoute qu’il y a peut-être une troisième voie, une voie que nous voyons se réaliser pour Schreber, qui est celle du délire et où vient surgir précisément ces petits hommes, c’est-à-dire quelque chose qui relève, dit-il, de la pulsion de mort, ces petits hommes, ces petits spermatozoïdes qui ne sont rien d’autre qu’une figuration de ce qui, dit-il, n’intéresse personne, même pas les primitifs, ça n’intéresse personne, c’est le père réel.

Jean-Paul Beaumont – Je crois que je n’ai pas beaucoup de temps pour commenter, je suis tout à fait d’accord avec tout ce qu’a dit Jean [Brini]. J’insiste simplement sur le texte puisque Jean en a parlé un peu tout à l’heure, le texte me paraît à moi relativement transparent. Si jamais il y a des obscurités, c’est évidemment parce que notre version, la version que nous avons publiée et également la version du Seuil, fourmille d’erreurs et je vous conseille, si je peux me permettre, que si on ne comprend pas le texte, c’est très souvent parce qu’il est mal transcrit. A cette époque-là du séminaire de Lacan, presque tout est absolument clair, il suffit de rajouter un mot qui a été omis, il suffit d’enlever un mot qui a été mis en trop pour que la phrase retrouve son équilibre et la pensée de Lacan apparaisse très claire. Pour se rendre compte que je n’exagère pas, il suffit de comparer la manière dont ont été transcrites les citations de Schreber et le texte de Schreber où on voit que la sténo ne comprend rien. Il ne faut pas hésiter à changer le texte en mettant toujours le rapport à la sténo pour ne pas se mettre à délirer sur le texte, mais quand on ne comprend pas un texte à ce niveau du séminaire de Lacan, dans ses premières années du séminaire, c’est simplement que c’est mal transcrit, le séminaire est absolument lumineux, il me semble sans exagérer. Il y a ce qu’a dit Jean [Brini] pour fendre du bois au lieu de vendre du bois. Quand Lacan dit que très souvent on lit le séminaire en croyant déjà avoir compris ce dont il s’agit et qu’on ne le lit pas vraiment, ça s’applique absolument tout à fait à ce type d’erreurs. Quand il dit par exemple, je reprends le passage de Jean [Brini], « on ne trouve vraiment le rythme qui permet de s’y intéresser pleinement dans bien des cas que dans le texte », sinon la phrase ne veut rien dire. « Dans l’étude d’un cas quel qu’il soit, celui là en particulier, il me semble qu’on ne peut que toucher, vérifier ceci, qu’on ne trouve vraiment le rythme qui permet de s’y intéresser pleinement dans bien des cas », évidemment il faut rajouter : « que dans le texte. » « Dans cette analyse du président Schreber, j’essaie de refaire pour vous, de me reporter au texte allemand », c’est évidemment « dans cette analyse du président Schreber, j’essaie de le faire pour vous, de me reporter au texte allemand », etc. J’insiste simplement là-dessus, Jean [Brini] en parlait un peu tout à l’heure. Sinon je suis d’accord sur absolument tout. La fin me paraissait très intéressante, c’est pour ça que j’en avais parlé un petit peu avec Jean [Brini], cette espèce de circularité apparente entre les différentes manières, il parlera du père imaginaire, de la formation du père imaginaire par un moyen symbolique, ce qui sera le cas du cas d’Eisler, du père symbolique qui sera mis en place par un mécanisme imaginaire qui sera, pour l’Œdipe et ce troisième cas qu’il n’explique pas très bien, c’est-à-dire cette mise en place d’un père réel dont Lacan dit qu’il n’intéresse personne que le psychotique…

Jean Brini – On peut ajouter quelque chose sur ce père réel, c’est que Schreber nous explique bien qu’il est appelé également, ces petits hommes ce ne sont pas seulement des petits hommes qui peuplent fantomatiquement le monde qu’il habite désormais, ce sont aussi des petits hommes qui vont résulter de son union avec Dieu et qui vont repeupler le monde, c’est donc la descendance de Schreber. La fonction paternelle est très clairement explicitée là-dedans et il y a cette hypothèse aussi qui est liée au fait qu’il nous dit quand même qu’il a souffert, que la seule chose dont il a vraiment souffert c’est de ne pas avoir pu avoir d’enfant avec son épouse qui a eu précisément un certain nombre de fausses couches et là encore il y a des petits hommes qui sont directement liés à la fonction paternelle qui surgissent.

Marc Morali – J’avais proposé d’appeler le père réel, ce père matozoïde. (Rires)

Texte relu par l’auteur.

Alice Massat — J’enchaîne sur la leçon XVIII. Leçon qui va concerner surtout la question de la métaphore et qui se conclut sur l’importance de la prise en compte de la métonymie dans son opposition qui est fondamentale avec la métaphore. Et elle se conclut aussi sur la relation du signifiant aux deux étages de l’altérité avec, dit Lacan, cet autre imaginaire et ce grand Autre symbolique.

Ça commence par une citation de Freud dans une lettre à Fliess de 1895, « ils aiment le délire comme ils s’aiment eux-mêmes, voilà le secret. » Et Lacan insiste sur la notion de mystère et d’interrogation qui caractérise toute la recherche freudienne et sur cette énigme plus profonde à l’intérieur du phénomène de la psychose d’aimer son délire comme soi-même, voilà le secret. Et nous verrons dans le développement de cette leçon, que cette remarque sur ce secret qui est présentée ici en préambule, cette remarque n’est pas sans rapport avec ce que Lacan va apporter sur la métonymie. Mais pour introduire d’abord la métaphore, Lacan fait allusion au dernier ouvrage de Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, qu’il est en train de relire parce qu’il prépare une conférence pour le centenaire de la naissance de Freud. Il reprend donc le Moïse à propos de la question du père et de la vérité. L’idée du père, sa signification serait ce qui fait entrer la dimension de la vérité dans la vie de l’homme et Freud en fait une sorte de dramatisation essentielle pour un dépassement intérieur de l’être humain avec le symbole du père. Cette vérité n’est donc pas sans rapport avec la notion de la mort du père et la mort du père avec cette leçon sur la métaphore, on est amené à l’entendre aussi comme une sorte d’étymologie assonante avec ce que Lacan appellera plus tard la métaphore du Nom-du-Père. Mort du père, métaphore du Nom-du-Père. Et ici il questionne la nature du symbole lui-même, il reprend le caractère signifiant du symbole en s’appuyant sur le travail de l’année précédente, on s’en souvient, quand le symbole vient marquer une absence, l’absence de la mère dans l’alternance présence-absence, le moins, le zéro, les coupures, les parenthèses, les guillemets, les lettres, la lettre introuvable, le caput mortuumet surtout l’émergence de la pulsion de mort qui est concomitante avec le symbole considéré en tant que signifiant pur.

Dans sa lettre à Fliess dont est issue cette citation introductive, Freud aborde les différentes formes de défense inconsciente et Lacan souligne que toute défense en psychanalyse porte justement sur un mirage, un néant, un vide. Et il en revient à ce mystère qui veut que le psychotique, le délirant tienne à son délire comme à quelque chose qui serait lui-même. Il fait le parallèle avec le commandement des Évangiles : « Aimez votre prochain comme vous-même » et en souligne le « comme » pour son caractère comparatif avec le prochain, petit autre, semblable. Lacan en revient alors à Schreber et à ses voix, à ses phrases qui sont entendues par lui et qui proviennent d’êtres dépossédés de leur existence, d’ombres d’êtres, porteurs de voix et il va parler d’un type de phrases qui se trouve dans le chapitre XVI, qui s’appelle jeu forcé de la pensée, ces phrases qui débutent par une formulation toute faite et qui s’interrompent. Par exemple, quand Schreber entend « je vais me rendre à l’évidence… » et la voix s’interrompt. Ou bien « vous devez quant à vous… », interruption de la voix. Et de lui-même Schreber poursuit ces phrases, il y apporte une suite qui n’est pas ressentie comme hallucinatoire par lui. Mais ces suites de phrases sont impliquées par ce commencement hallucinatoire et par son interruption. La voix dit « je vais me rendre à l’évidence… » et Schreber poursuit de lui-même « que je suis bête ». Elle dit « Vous devez quant à vous… », elle s’interrompt, « passer pour négateur de Dieu adonné à des débauches voluptueuses ». « Je vais y bien… » interruption, « y réfléchir ». Etc. Et Lacan remarque que la partie de la phrase qui signifie quelque chose, celle qui est pleine ou qui contient ce que en linguistique on appelle le mot-noyau, le mot qui va donner un sens, cette partie est suggérée par l’hallucination, elle force le sujet dans ce thème qui est le mot pour la signification, dit Lacan. Et là, Schreber précise qu’il n’est pas halluciné. Mais après ces mots vides ou articulatoires, ce qu’il verbalise provient comme d’une action extérieure, comme une phrase de l’autre, de ce sujet à la fois vide et plein que Lacan a appelé dans la leçon XV l’entre-je du délire et qui implique une signification avec ce mot-noyau qui va donner un sens. Ce sens est impliqué, répète Lacan, il n’est pas expliqué, il reste intérieur, commandé et Schreber est le sujet perpétuel de ce commentaire impliqué par le serinage de ses voix, ses ritournelles, ses mots qui sont comme appris par cœur et qu’il considère comme vides. Et Lacan souligne ici ce point important que ce qui est exprimé par la forme hallucinatoire, par ces mots vides, c’est la formulation d’un manque et c’est un manque de signification. Il y a donc cette première phase du délire qui se présente comme quelque chose de fermé, d’énigmatique ; ces éléments hallucinatoires vont structurer le phénomène du délire dans cette première phase qui n’est pas la première phase de la maladie, ça vient après quatre mois d’incubation, quatre mois après être rentré dans le maison de Flechsig ; ces phénomènes hallucinatoires débutent avec un monde fantasmatique à deux étages, dit Lacan, d’une part une réalité divine que Schreber appelle les royaumes de Dieu antérieurs et postérieurs et d’autre part qui toutes sortes d’entités qui vont à l’encontre de ce que Schreber appelle l’ordre de l’univers. Ainsi au lieu d’aller dans cette voie de réunification ou de réintégration au grand Autre absolu, dit Lacan, elles viennent au contraire s’adjoindre à Schreber, elles viennent s’attacher à lui, cela, selon diverses formes qui varient suivant l’évolution du délire mais où un phénomène d’introjection se manifeste ; par exemple avec l’âme du docteur Flechsig qui entre en lui par miracle comme une sorte de boule de fils de toile d’araignée avec certaines choses qui ressortent par sa bouche, ou bien selon d’autres modes plus spiritualisés et Schreber devient de plus en plus le sujet d’une intégration de cette parole ambiguë qui est énigmatique, interrompue avec laquelle il fait corps et qu’il aime comme lui-même et qui devient l’élément essentiel de sa relation à un petit autre. Alors, que peut bien signifier cet envahissement quasiment corporel, libidinal, du signifiant qui est de plus en plus vidé de signification ? C’est ici que Lacan introduit la notion de métaphore, il a relevé qu’on ne trouve jamais rien qui puisse ressembler à une métaphore dans les phrases délirantes de Schreber et il demande ici à son auditoire de s’introduire sérieusement à cet ordre d’interrogation qui nous renvoie au secret freudien en soulignant qu’il n’est pas facile de parler de la métaphore. Il cite une définition de Bossuet pour la rejeter en tant que comparaison abrégée, il dit que ce n’est pas ça, et il convoque le style poétique qui commence à la métaphore et là où la métaphore cesse, la poésie aussi. C’est ici que vient dans la leçon, la célèbre citation issue du poème de Victor Hugo, « Booz endormi » Ce poème tout en métaphores qui raconte en somme l’histoire d’un vieil agriculteur, grand, riche et généreux, qui se fait prendre sexuellement, alors qu’il est endormi, par une jeune femme jordanienne, moabite précisément, qui lui donnera un fils. Et d’habitude dans les manuels scolaires puisqu’on étudie à l’école cette scène de copulation qui est toute en métaphores donc ça passe, dans les livres d’école donc, pour exemple on cite en métaphore facile, la conclusion du poème :

« Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été,

Avait, en s’en allant, négligemment jeté

Cette faucille d’or dans le champ des étoiles. »

Où la faucille d’or vaut pour le croissant de lune et aussi pour toute sorte d’autres évocations. Mais avec les enfants, la substitution de la lune par la faucille est plus représentative. Par contre, l’exemple que va choisir Lacan, qui est comme nous le savons il va s’en resservir, celui de la gerbe de blé du vieux Booz

« Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril.

Sa gerbe n’était point avare ni haineuse. »

Lacan insiste sur le fait qu’ici ce n’est pas d’une comparaison qu’il s’agit mais d’une identification. La gerbe de blé est identifiée au personnage de Booz, ce qui est bien plus approprié pour ce qu’il veut démontrer que la faucille d’or au croissant de lune. D’une part parce que le vieillard et une gerbe de blé n’ont rien à voir ensemble a priori – ni connexion lexicale entre les deux signifiants, ni connexion formelle entre leurs référents – tandis que le croissant de lune et la faucille d’or, même s’ils n’ont pas de point commun a priori, sont comparables par leur apparence, ce qui n’en ferait pas un bon exemple pour ce que Lacan cherche à soutenir. Et il va préciser davantage encore ce qui doit être distingué de la métaphore qui n’est donc pas une comparaison mais une identification. Elle n’est pas un symbole non plus. Pourquoi ? C’est ce qui est important. Parce que sans la structure significative, sans l’articulation prédicative, sans le discursif, sans l’alignement de signifiants, sans cela la métaphore est impensable. Il y a tout de même un certain symbolisme qui s’exprime dans la métaphore dans une relation de similarité – Booz/la gerbe de blé ou bien la faucille d’or/le croissant de lune – mais cette similarité est manifestée uniquement par la place du mot. La gerbe, comme je l’ai dit, dans un autre contexte n’aura rien à voir avec le personnage du vieux Booz. Et d’ailleurs, dans son séminaire sur Schreber, Charles Melman fait remarquer que si le poète avait écrit « sa vergen’était pas avare ni haineuse », nous aurions le sentiment d’une outrance, d’une violence faite au langage parce que la métaphore c’est ce qui donne à entendre ce qui fait fonctionner ce qui est coupure dans la chaîne et ce qui fait sens, dit Melman, et ce qui fait que ce sens sera dangereusement sexuel.

Et revenons donc à Lacan qui insiste pour dire que c’est bien la phrase, son agencement syntaxique qui permet de percevoir ce lien identificatoire entre les deux éléments qui sont rendus similaires par leurs adjectifs « ni avare ni haineux. » Lacan insiste sur cette similarité par ce qu’elle voile, dans une appréhension de la phrase qui serait uniquement symboliste. Elle masque l’importance de l’autre dimension, celle sur laquelle il veut que nous nous interrogions, celle qui relève de ce secret freudien et qui tient à l’alignement des signifiants, à la syntaxe, à ce qui fait que la proposition perdrait tout sens si on mélangeait l’ordre des mots par exemple.

Et Lacan vient alors à la question des aphasies. Alors il ne veut surtout pas faire de comparaison entre ces troubles du langage et les délires psychotiques, il insistera là-dessus à plusieurs reprises. Il ne les compare pas mais il souligne une analogie – donc c’est plus de l’ordre de la métaphore – entre les phénomènes. Il ne cite pas encore Jakobson comme il va le faire plus tard explicitement dans « L’instance de la lettre [dans l’inconscient oula raison depuis Freud] », qui est repris dans Les Écritset qui date de l’année suivante, en mai 1957. Mais pour l’instant ici, il développe surtout ce qu’il cherche à faire valoir à partir de la métaphore, de ces relations de similarité qu’il distingue des relations de contigüité, ce qui est très bien développé par Roman Jakobson dans son article « Deux aspects du langage et deux types d’aphasie » qui vient d’être publié en anglais pour la première fois au moment de cette leçon que Lacan prononce. Et l’exemple des aphasies est très utile, surtout avec l’aphasie de Wernicke où le patient enchaîne une suite de phrases qui sont riches au niveau grammatical, qui sont maîtrisées, mais qui sont vides au niveau du sens. Le locuteur ne parvient pas à y donner ce que Lacan appelle l’incarnation verbale. Le discours est dénué de sens, le patient ne peut pas venir aux faits, il ne peut pas venir au mot même de ce qu’il veut dire, de ce qu’il a l’intention de dire. Ce discours vide en apparence domine chez lui, c’est un blablaparfaitement articulé. Ici la dimension de contigüité domine et cela par opposition aux aphasies dites motrices où c’est un trouble de la contigüité, une déficience de ce rapport de contigüité qui se manifeste. Les règles qui organisent les mots sont perdues, on parle d’agrammatisme, la phrase devient comme un tas de mots. Donc l’analogie s’établit facilement entre l’aphasie de Wernicke où dominent les relations de contigüité et ce qui peut se passer dans le délire de Schreber comme il le décrit. C’est-à-dire que ce qui domine dans ces deux cas, ce qui commande, c’est le phénomène de contigüité, la phrase toute faite, vide de sens, qui impose la suite. Et plus encore avec le délire schreberien, elle impose un mot significatif : « je vais me rendre à l’évidence… [Interruption]… Que je suis bête ! » Ici le sens qui s’impose c’est justement le manque de signification. « Je suis bête. Je vais y réfléchir. »

Lacan revient alors sur l’égale importance à apporter au signifiant et au signifié puisque généralement nous mettons le signifié au premier plan. Le symbolisme c’est ce qu’il y a de plus séduisant au premier abord, on veut comprendre, on veut trouver du sens, définir des concepts, produire de la signification alors que le signifiant est primordial en tant qu’il est en réalité un élément guide dans tous les phénomènes langagiers, névrotiques aussi ne serait-ce qu’avec le rêve. Et c’est ici, à ce moment-là, à la toute fin de cette leçon, pour la conclure en somme, que Lacan en vient donc pour la première fois dans tout le séminaire à aborder la notion de métonymie. Et pour y arriver, il va donner en exemple un jeu associatif à partir du mot « hutte ». Il y aura plusieurs possibilités selon qu’elles feront valoir des rapports de contigüité ou des synonymes comme « cabine », « masure », ou bien un autre exemple qui sera davantage de l’ordre de la métaphore comme « terrier » qui n’est pas un synonyme, c’est autre chose, et puis ce tout autre registre qui vient avec l’exemple du mot « chaume » associé au mot « hutte ». Ici c’est plus la même chose, dit Lacan. Le chaume est une partie de la hutte, c’est une partie qui vient nommer le tout. On peut parler d’un village composé de trois chaumes pour dire trois petites maisons. C’est d’une autre nature. Lacan donne un autre exemple métonymique un peu plus abstrait. Si le sujet répond, pour le mot « hutte », « saleté, pauvreté », il y a bien une sorte de proximité, de connexion avec la hutte, on n’est plus dans la métaphore mais dans la métonymie, et Lacan tient à les opposer.

Dans la rhétorique traditionnelle, la métonymie est une forme de métaphore, bien sûr, c’est la substitution d’un mot par un autre mot qui est réduite au fait que le mot métonymique renvoie à une qualité ou à une composante du mot auquel il se substitue. « Je bois un verre » au lieu de « je bois le contenu d’un récipient constitué de verre ». « Je vois cinq voiles à l’horizon » au lieu de « je vois cinq bateaux à voile ». Mais ce que Lacan veut faire valoir en opposant la métaphore et la métonymie ici, ce que les deux types d’aphasie de Jakobson illustrent tellement bien, c’est non seulement la prise en compte fondamentale du signifiant par rapport au signifié bien sûr, les rapports de similarité et de contigüité, mais encore et surtout l’organisation structurale à proprement parler freudienne à laquelle cette opposition renvoie, à la fois pour ce qui concerne les mécanismes de la psychose mais aussi pour les névroses c’est-à-dire la condensation (qui correspond au mécanisme de la métaphore) et le déplacement (pour la métonymie) comme Freud les avait développés dans le chapitre VI de la Traumdeutung.

Et ce que je trouve spécialement intéressant avec cette leçon, c’est-à-dire dans les prémisses de ce que Lacan va aborder plus fermement dans « L’instance de la lettre », c’est cette mise en évidence d’un certain rapport au grand Autre comme manquant, déficient, qui se manifeste par le mécanisme de la contigüité – ou de métonymie – là où domine le rapport à un petit autre, le délire comme soi-même, le délire est une partie de soi-même comme le chaume est une partie de la maison ou la voile une partie du bateau ou le verre un composant du récipient et avec tous ces exemples métonymiques qui illustrent bien un déplacement contigu tandis que la métaphore induit, et cela grâce à l’organisation syntaxique, une connexion d’ordre poétique entre deux signifiants précisément là où il n’y en a aucune, comme Booz et sa gerbe, que rien ne relie sinon le remplacement grammatical. Dans la leçon suivante, la XIX, Lacan va développer cette proposition et va écrire que la métonymie est une sous-structure toujours cachée de la fonction du langage ; « cachée » donc on peut repenser au secret freudien de l’introduction puisque la présence de ce secret (« là il y a un secret », dit Freud, « voilà le secret ») nous indique que cette sous-structure cachée, métonymique, est présente aussi dans la métaphore, que la métaphore use d’une fonction métonymique dans la mesure où le lien de connexion qu’elle permet se fait par le moyen de la construction syntaxique. Aussi, tout en s’y opposant, la métaphore renverrait elle aussi à un mécanisme d’ordre métonymique en tant que cette connexion est manquante et que c’est la structure signifiante qui soutient ce manque.

Jean-Paul Beaumont– Alors comment commenter ce qu’a dit Alice Massat qui est très proche du séminaire ? Je ne vais pas faire des remarques comme tout à l’heure, mais là aussi il y a des choses qui s’éclaircissent beaucoup avec des tout petits changements, des lettres ajoutées ou des mots ajoutés. Je vous épargne ça. Comme Alice [Massat] me le disait il y a quelques jours, c’est la première fois que Lacan évoque la métaphore et la métonymie dans tout ce qu’il a pu dire ou écrire, et il évoque à nouveau des mécanismes freudiens. Mais il les prend dans l’article de Jakobson qu’il va suivre de très près puisqu’en fait Lacan va suivre l’article dans toute son argumentation. Et c’est chez Jakobson qu’on trouve déjà la comparaison des mécanismes freudiens et de la métaphore et de la métonymie sauf que Jakobson fait une partition différente puisque lui va relier la condensation à la synecdoque… La contigüité il va la relier au déplacement freudien comme métonymie, et il va considérer effectivement que la condensation est une synecdoque. Et quant à la similarité ce sera l’identification freudienne. Et de manière frappante c’est ce que dit Lacan. Il dit que la similarité et l’identification c’est la même chose. Nous ne la reconnaissons pas, mais il s’agit de ce que nous appelons l’identification. (A M– Oui, tout à fait.) Là aussi il suit Jakobson. C’est très frappant. Il va préciser sa pensée mais Jakobson fait une partition différente.

Bernard Vandermersch– Est-ce qu’on peut dire que l’identification c’est la similarité ?

Jean-Paul Beaumont– C’est ce que dit Lacan dans la leçon.

Bernard Vandermersch– Oui, d’accord, mais nous ? Enfin, tout le séminaire sur L’identificationvient contre ça.

Jean-Paul Beaumont– Ici je crois que ce n’est pas ce que Lacan dit. Il ne fait que reprendre ce que dit Jakobson, sans citer Jakobson. C’est parce qu’il vient de lire l’article. Même l’histoire de la hutte ça vient de Jakobson. C’est pas Lacan qui crée l’exemple.

Bernard Vandermersch– Autant le dire !

Jean-Paul Beaumont– Il aurait pu dire que c’est Jakobson qui disait ça, effectivement.

Julien Maucade– Il le fait souvent de ne pas citer ses références.

Jean-Paul Beaumont– Là il le fait pas.

Alice Massat– Non mais de toute façon, si on utilise similarité pour parler de cette connexion, cette similarité-là comme elle est présentée dans cette leçon, ce n’est pas une identification dans le sens d’un rapport de similarité. Justement je trouve, l’importance de cette leçon c’est de montrer que c’est une similarité qui se fait sans connexion. La seule connexion de similarité ça va être le contexte signifiant, le contexte langagier syntaxique. C’est ça qui permet la similarité et c’est ça qu’il est important de voir et qui est mystérieux.

Pierre-Christophe Cathelineau– Je voudrais travailler à partir d’un exemple tiré de la poésie, un autre exemple qui fait entendre ce que vous dites. L’œuvre de Paul Celan, les titres. Grille de paroles. Renverse du souffle.Vous avez dans la langue allemande la possibilité de condenser en un seul mot deux signifiants. Et ce qui est frappant, Celan dit que son travail est anti-métaphorique, il le dit explicitement. Il dit je fais de l’anti-métaphore. Mais la question que pose Alice [Massat] dans son exposé c’est qu’est-ce qui permet de relier deux signifiants l’un par rapport à l’autre. Est-ce que c’est la syntaxe ? Ou est-ce que c’est une opération signifiante secrète qui n’est pas incluse dans la syntaxe mais qui est sous-jacente à la syntaxe ? (A M – C’est ce que j’ai lu que dit Lacan) C’est ce que vous dites, et qui permet facilement de dire Grille de parolesou Renverse du souffle, qui sont des termes qui n’existent pas dans la langue allemande avant que Celan ne les profère. Et donc là je pense que vous avez dit quelque chose d’extrêmement important et qui est évidemment à relier avec la fonction de la métaphore paternelle. C’est ce que vous dites.

Alice Massat– C’est ce que j’ai lu de Lacan.

Pierre-Christophe Cathelineau– C’est à relier avec la fonction de la métaphore paternelle.

Julien Maucade– Et vous avez insisté sur l’ordre. Vous avez dit si on mélange l’ordre, ça ne va plus.

Alice Massat– Tout à fait, mais c’est Lacan qui le dit.

Jean-Paul Beaumont– Jakobson avant.

Alice Massat– Et Jakobson qui parle du « tas de mots », qui cite Jackson. C’est Jakobson qui cite Jackson, qui parle d’un tas de mots si on enlève le…

Pierre-Christophe Cathelineau– Et le sujet va rejaillir, va ressurgir dans RSI puisque, à propos du nœud borroméen, il va parler de quelque chose qui est en relation directe avec ce que vous dites de ce secret qui est l’écart maximum de la métaphore. Qu’est-ce qui fait qu’on peut relier renverse et souffle ? Et où situer l’écart ? L’écart maximum de la métaphore c’est le nœud borroméen. C’est R., S., I. Je dirais qu’on voit qu’il a de la suite dans les idées d’un bout à l’autre de sa réflexion. Le poète il travaille avec le nœud, il ne travaille pas autrement. Et je trouve que c’est assez extraordinaire la façon dont il introduit cette question de la métaphore juste après avoir évoqué la question du trou et du père dans la leçon précédente. Les deux sont complètement liés. Vous êtes d’accord ?

Alice Massat– Oui, et c’est parce qu’il en vient à la lettre. En fait il est en train d’élaborer aussi toute son… Enfin, il a déjà fait « La lettre volée », mais… Là c’est « L’instance de la lettre » qui est en train de se faire avec cette leçon et la suivante.

Pierre-Christophe Cathelineau– Oui, oui. Tout à fait.

Valentin Nusinovici– Est-ce que l’imaginaire ne joue pas quand même dans le fait qu’on puisse… Enfin l’imaginaire, le sens. On ne sait plus quel mot utiliser puisqu’ici sens, signifié et signification sont équivalents. Et puis ça dépend à quel moment de Lacan on le prend. Il faudrait dire le sens. Est-ce que l’imaginaire ne joue pas, le sens produit par l’imaginaire et le symbolique ne joue dans l’écart de la métaphore ? Moi je pense que oui. On ne peut pas rapprocher n’importe…

Pierre-Christophe Cathelineau– Justement les poètes ils se hasardent à rapprocher n’importe quoi…

Valentin Nusinovici– Oui, mais est-ce que l’imaginaire joue pas pour eux ?

Pierre-Christophe Cathelineau– Justement, c’est une question.

Valentin Nusinovici– Le renversement du souffle… C’est très parlant le renversement du souffle.

Pierre-Christophe Cathelineau– On a dit que Celan écrivait une poésie très compréhensible etc. Alors que quand on lit la poésie de Celan on voit bien qu’il fait des rapprochements inouïs, mais inouïs en allemand, inouïs. Et ça aboutit à quelque chose…

Valentin Nusinovici– Mais qui font sens ! Le renversement du souffle ça fait énormément sens.

Pierre-Christophe Cathelineau– Renverse du souffle, oui. Mais il dit assez curieusement qu’il est anti-métaphorique. Mais je pense qu’il faut l’entendre autrement.

Valentin Nusinovici– Qu’est-ce qu’il entend par anti-métaphorique ?

Bernard Vandermersch– Peut-être métaphore… usée. (P-Ch C– Usée. Oui. C’est ça.) Comme si c’était la première fois qu’on disait ça.

Pierre-Christophe Cathelineau– Il y a toujours une invention dans la métaphore, dans cette identification dont vous parlez, le fait de relier comme ça deux termes l’un à l’autre c’est toujours une invention, et on oublie que c’est une invention parce qu’il y a des métaphores usées comme nos lectures sont usées.

Bernard Vandermersch– Enfin dans le truc de Victor Hugo, on peut vite faire le lapsus. Sa gerbeou sa verge… C’est quand même pas si loin…

Alice Massat– Le jeune « moabite »…

Marc Darmon– La faucille… c’est la castration.

Alice Massat– Moi je suis restée sur les exemples enfantins où on montre la métaphore, la lune/la faucille, même forme. Et après bien sûr… Il y a aussi Dieu dans l’histoire puisque Booz c’est quand même aussi un épisode biblique avec toute la descendance que la jeune Ruth va donner à Booz.

Bernard Vandermersch– C’est bourré de sens ce poème.

Alice Massat– Bien sûr.

Valentin Nusinovici– Vous n’avez pas prononcé « la jeune rut » !

Pierre-Christophe Cathelineau– Mais c’est là où l’on voit ce qu’il veut dire quand il parle de lecture. Parce que ça c’est une lecture.

Alice Massat– C’est là où la lettre justement…

Jean Brini– Pierre-Christophe [Cathelineau], tu disais on ne peut pas rapprocher n’importe quoi. Il y a un écart maximum. Il y a une limite. Au-delà de la limite, qu’est-ce qui se passe ?

Pierre-Christophe Cathelineau– Je ne sais pas. C’est une question. Lacan le pose comme une question.

Jean Brini– J’aurais tendance à dire que l’espace du langage est tellement petit, tellement resserré, tellement coincé qu’il y a de toute façon quelque chose qui va en sortir.

Pierre-Christophe Cathelineau– Mais l’écart maximum c’est R., S., I.

Marc Darmon– L’écart maximum il en parle au moment de RSI, c’est la substitution de R à S ou à I qui est impossible, il n’y a pas de substitution possible.

Pierre-Christophe Cathelineau– Il n’y a pas d’identification possible sauf si on fait un truc qu’on trouve

Bernard Vandermersch– [inaudible] Je trouve que les substitutions font effet de sens presque.

Pierre-Christophe Cathelineau– Oui, voilà. C’est ça.

Marc Darmon– D’ailleurs on peut se demander si la condensation serait vraiment la métaphore… Dans la métaphore poétique on reste dans le symbolique, au niveau d’une substitution de signifiants. On peut retrouver les signifiants qui sont tombés dans les dessous faire effet de sens alors que dans une condensation de rêve ou dans une formation de l’inconscient, il me semble qu’on change de registre, c’est-à-dire on passe de… Les signifiants qui tombent vont dans le Réel.

Bernard Vandermersch– Explique un peu. Dans la condensation c’est par exemple trois personnages qui sont représentés par le même personnage. [Inaudible]

Marc Darmon– Il faut que ce soit refoulé pour que le mécanisme du rêve fabrique une figuration de ces trois personnages. Ce n’est pas le même procédé. Dans un cas on a un poète qui fabrique des métaphores. Ça approche du mot d’esprit. Et dans le rêve ça se fabrique tout seul.

Bernard Vandermersch– Dans le rêve il n’y a pas de métaphore ?

Marc Darmon– C’est de la condensation.

Bernard Vandermersch– Ah oui, c’est ça… C’est pas pareil.

Julien Maucade– Il faut un signifiant pour faire métaphore. Il peut y avoir condensation sans signifiant.

Marc Darmon– On peut parler de signifiant dans la condensation mais ça ne fait pas intervenir les mêmes dimensions.

Julien Maucade– Dans le rêve il peut y avoir condensation de trois personnes mais il n’y a pas de signifiant.

Marc Darmon– Il y a trois signifiants qui peuvent se condenser, mais ce n’est pas le résultat d’un savoir-faire poétique.

Flavia Goïan– Le poète les a à sa disposition alors que dans le rêve c’est tombé dans le réel. (M D– Oui.) Puis il les choisit. (M D– Oui.)

Marc Darmon– Alors il y a les surréalistes qui faisaient à l’aveugle. (A M– Au hasard, oui.)

Julien Maucade– Est-ce qu’il y a des poètes qui rêvent leurs poèmes ? Qui s’est réveillé avec un poème ? Ça, ça m’étonnerait.

Marc Darmon– C’est très poétique les rêves.

Julien Maucade– Mais c’est une autre poésie…

Texte relu par l’auteur.

Transcripteurs : Dominique Foisnet Latour, Franck Salvan, Inès Segré, Érika Croisé Uhl.

Relecture : Érika Croisé Uhl, Dominique Foisnet Latour.