Le temps logique de Lacan.

Risque et inéluctabilité de la suggestion dans la conduite de la cure psychanalytique

Si un vrai directeur de prison avait l’idée saugrenue de proposer à trois détenus ce qui a été proposé aux trois prisonniers de l’apologue de Lacan, j’ai l’impression qu’aucun des trois ne sortirait du centre de détention.

Ce que je tiens à souligner, c’est que même s’il semble aborder cette question, l’apologue n’est pas propice à éclairer l’espace inter-individuel : celui qui est représenté par trois individus en relation indirecte par le biais de cinq disques colorés et par les instructions données par une quatrième personne. Il est utile de rappeler la structure centrale de l’apologue : un directeur convoque trois détenus et leur présente cinq disques, trois blancs et deux noirs. Un disque est appliqué dans le dos de chaque prisonnier sans qu’ils sachent la couleur du disque qui leur est attribué. Ils peuvent observer les disques des autres, mais il leur est interdit de communiquer verbalement entre eux. Le premier qui devinera la couleur de son disque en expliquant logiquement pourquoi il pense que c’est cette couleur sortira par la porte. Il recouvrera la liberté s’il réussit à deviner la bonne couleur et à fournir une explication juste.

Chacun des trois constate que les deux autres ont un disque blanc collé dans le dos.

1er temps : Chacun des trois pense : « Si j’étais noir, chacun des deux autres aurait vu un blanc et un noir ».

2e temps : Celui qui (l’autre) aurait vu un blanc et un noir aurait pensé : « Si j’étais noir moi aussi, le blanc (l’autre de l’autre) aurait vu deux noirs [1]. »

Il (l’autre de l’autre) aurait donc compris qu’il était blanc et serait sorti.

3e temps : Mais comme aucun des deux blancs n’est sorti (après un temps de suspension pour vérifier que personne ne sort), personne n’a vu un blanc et un noir.

Je suis donc blanc moi aussi.

4e temps : Les trois détenus sortent simultanément.

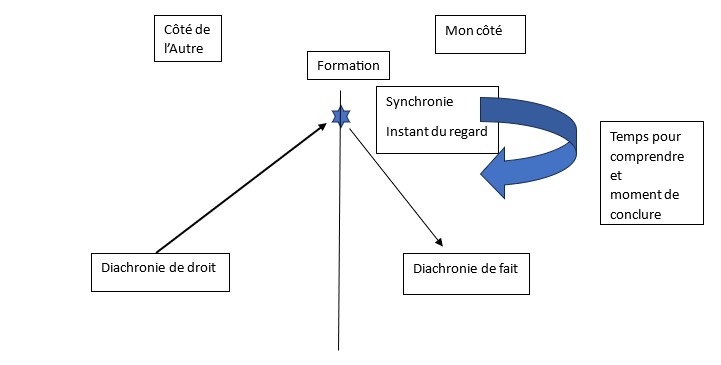

Ces quatre temps fondamentaux de l’apologue sont codifiés par Lacan à travers les notions d’« instant du regard » (temps préliminaire), de « temps pour comprendre » (1er, 2e et 3e temps. Ce temps est marqué par une double suspension et un passage identifiable à l’autre. De plus, à l’intérieur de ce même temps, se renouvelle l’instant du regard, à partir du constat qu’aucun des deux autres prisonniers n’est sorti) et de « moment de conclure » (4e temps).

Comme je l’ai souligné précédemment, il ne s’agit pas de comprendre la valeur de cet apologue dans l’espace intersubjectif, et le « moment de conclure » n’est pas l’instant décisif évoqué par Cartier-Bresson : cette intuition qui pousse le photographe à cadrer et à déclencher à ce moment précis et pas à un autre [2]. Il s’agit plutôt du fonctionnement subjectif et, comme nous le savons, le sujet ne possède aucune intuition. Mieux encore, si nous voulons être précis, et nous devons l’être, il s’agit du fonctionnement par rapport au côté que Lacan nomme « autre » en comparaison avec celui qu’il appelle « le mien » ; dans la division subjective, cette partie englobe toute la formule du fantasme. Je pense que vous vous souvenez de la deuxième leçon du séminaire sur l’angoisse : « Par rapport à cet autre, le sujet s’inscrit comme un quotient, il est marqué du trait unaire du signifiant dans le champ de l’Autre. Il y a un reste, au sens de la division, un résidu. Ce reste, cet autre dernier, cet irrationnel, cette preuve et seule garantie en fin de compte de l’altérité de l’Autre, c’est le a ». Voici la division :

Il est essentiel de clarifier cela, de comprendre ce à quoi fait référence l’apologue. Il ne s’agit pas de la rencontre entre des individus logiques et intuitifs ni du fonctionnement propre au sujet de l’inconscient. Affirmer cela ne permettrait pas à l’apologue d’être utile pour explorer certains aspects spécifiques de la psychose. Il est préférable de se référer aux deux parties de la division où, à droite, sous « mon côté », se trouvent le Signifiant (diviseur) et Ⱥ (quotient), et à gauche, sous le « côté de l’Autre » se trouvent le dividende (A) et le reste (a et \$) qui, comme nous le savons, peuvent être liés entre eux par le poinçon dans la formule du fantasme.

La question centrale, à mon avis, réside dans notre incapacité à penser à quelque chose qui se déroule dans cette partie, à moins que ce ne soit « a posteriori », c’est-à-dire après l’opération concrète d’une coupe qui prend des formes différentes selon les diverses structures que nous traitons. Considérer le temps comme un « temps logique » est une affirmation à prendre littéralement.

Pour tenter de résumer, je partirais de la synchronie. Je pense que vous vous souvenez tous du passage où Lacan juxtapose la synchronie à la diachronie, à une diachronie qui se dédouble en diachronie de fait et diachronie de droit :

Diachronie et synchronie sont les termes auxquels je vous ai indiqué de vous rapporter. Encore tout ceci n’est-il pas pleinement articulé, la distinction devant être faite de cette diachronie de fait (trop souvent, elle est seulement ce qui est visé dans l’articulation des lois du signifiant), [mais] il y a la diachronie de droit par où nous rejoignons la structure. De même, la synchronie, ça n’est point tout en dire, loin de là, que d’impliquer la simultanéité virtuelle dans quelque sujet supposé du code, car c’est là retrouver ce dont la dernière fois je vous montrais que pour nous il y a là une entité intenable. Je veux dire donc que nous ne pouvons nous contenter d’aucune façon d’y recourir, car ce n’est qu’une des formes de ce que je dénonçais à la fin de mon discours de la dernière fois sous le nom du sujet supposé savoir [3].

La synchronie, selon Lacan, n’est pas la simultanéité virtuelle dans quelque sujet supposé du code. En termes simples, il ne s’agit pas de la simultanéité à laquelle je réagis en appuyant sur la pédale de frein à la vue du feu rouge. Il s’agit d’autre chose. Un lapsus se produit, une pensée est imposée, un automatisme mental ou une hallucination se forme : il n’y était pas et le voilà. Il est là pour les deux parties, comme c’est le cas avec un borborygme : celui qui le produit en prend conscience en même temps, synchroniquement, que la personne qui est à ses côtés à ce moment-là. Le reste est construction, double. Double, car il y a la construction que nous réalisons pour tenter de comprendre quelque chose du mécanisme de montage de la formation, mais il y a aussi la construction que l’on réalise, que l’inconscient réalise, pour donner lieu à la formation à laquelle nous nous trouvons soudainement confrontés. C’est donc une double diachronie, une de droit et une de fait. Par « diachronie de fait », je suis enclin à indiquer celle qui appartient nécessairement, de fait, précisément, à notre construction, à la construction que nous, les analystes, faisons, ou que nous nous autorisons à faire lors de l’analyse. Il s’agit de la construction qui, selon Freud, est de la même nature que les « formations délirantes du malade » :

Le chemin qui part de la construction de l’analyste devrait mener au souvenir chez l’analysé : il ne mène pas toujours jusque-là. Très souvent, on ne réussit pas à ce que le patient se rappelle le refoulé. En revanche, une analyse correctement menée le convainc fermement de la vérité de la construction, ce qui, du point de vue thérapeutique, a le même effet qu’un souvenir retrouvé. Dans quelles conditions cela a lieu et de quelle façon il est possible qu’un substitut apparemment si imparfait produise quand même un plein effet, c’est ce qui devra faire l’objet de recherches ultérieures [4].

C’est de la même nature, mais ce n’est pas identique. Ça ne l’est pas parce que la formation, le délire, le lapsus ou le rêve s’organisent en tant que tels à partir d’un fonctionnement diachronique inconscient que nous pouvons seulement conjecturer ou supposer, mais en tout cas jamais rencontrer. Le savoir du sujet est supposé ; à combien d’occasions nous le sommes-nous répété ? Je propose de nommer cette deuxième diachronie « diachronie de droit ». C’est celle que, pour ainsi dire, nous avons le droit d’envisager puisque nous constatons son effet sur notre chemin.

Tout ceci peut être résumé par un schéma en quelque sorte récapitulatif :

Avant de poursuivre, j’aimerais mentionner un autre apologue qui m’a vraiment aidé à comprendre :

« Vous savez, ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant l’habileté technique que l’être intime des choses [répondit le cuisinier Ting]. Lorsque j’ai commencé à exercer j’avais tout le bœuf devant moi. Trois ans plus tard, je ne percevais plus que les éléments essentiels, désormais j’en ai une appréhension intuitive et non pas visuelle. Mes sens n’interviennent plus. L’esprit agit comme il l’entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et sépare, elle suit les fentes et les interstices qui se présentent, ne touchant ni aux veines ni aux tendons, ni à l’enveloppe des os ni bien entendu à l’os lui-même. Les bons cuisiniers doivent changer de couteau chaque année parce qu’ils taillent dans la chair. Le commun des cuisiniers en change tous les mois parce qu’il charcute au petit bonheur… Je sais déceler les interstices et, le fil de ma lame n’ayant pratiquement pas d’épaisseur, j’y trouve l’espace suffisant pour la faire évoluer. Quand je rencontre une articulation, je repère l’endroit difficile, je le fixe du regard et, précautionneusement, je découpe. Sous l’action délicate de ma lame, les parties se séparent avec un bruissement léger comme de la terre qu’on déposerait sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour de moi, amusé et satisfait. Après avoir nettoyé la lame, je la remets au fourreau.

« Merveilleux ! s’écria le prince [Wen-houei], je viens enfin de saisir l’art de nourrir la vie [5] ! »

Avec une certaine absence de modestie qui, je l’espère, n’est pas trop pathologique, je me suis reconnu dans le cuisinier Ting. Chaque fois que j’aborde les articulations, c’est-à-dire les formations dont il m’arrive d’être l’allocutaire, je deviens prudent, mon oreille se tend et mes actions se font lentes. Lorsqu’un acte interprétatif, une interprétation, une coupure se produit, la formation tombe en effet au sol comme de la terre. Le problème est que même la terre produite sous la découpe d’un cuisinier médiocre tombe au sol. Et il n’y a aucun moyen de distinguer l’une de l’autre. Il faudrait vérifier à quelle fréquence il change la lame ; mais peut-on changer la lame qui effectue une coupe métaphorique telle que celle qui est générée par un analyste ? Autrement dit, la diachronie de droit ne rencontre pas nécessairement la diachronie de fait, et il n’y a aucune garantie que cela se produise. Il subsiste inévitablement une part de supposition et, par conséquent, nécessairement, de suggestion. C’est quelque chose qui inquiétait énormément Freud. Il était préoccupé par l’impossibilité de différencier les effets de vérité des effets purement et puissamment suggestifs. D’ailleurs, la psychanalyse est née en quelque sorte dans l’esprit de Freud précisément par le rejet de l’hypnose, soit le renoncement à la méthode la plus puissamment et ouvertement suggestive qui soit.

Maintenant que nous avons été, en quelque sorte, mis en garde, alertés sur le lien possible entre un effet et la suggestion, revenons un instant à la « construction ». Aucune remémoration du mécanisme génétique n’est possible. La construction est tout aussi diachronique, tout comme l’est la genèse de l’effet que la conscience enregistre comme formation en cours. Comme nous l’avons dit et répété, nous faisons face à une double diachronie que Lacan qualifie de « de droit » et de « de fait ». Cependant, savoir de quoi il parle en fait est loin d’être évident.

Essayons de formuler des hypothèses en suivant le texte du séminaire de Lacan, là où, plus qu’intégrer et commenter le discours de Freud, il y ajoute – ô combien ! – sa propre contribution. Charles Melman a souligné que, comparé à Freud, Lacan a substitué l’Un de l’identification par le zéro du signifiant. Cela me semble clair, mais au lieu de se référer au zéro, l’analogie avec le un comptable peut peut-être nous être utile, avec le un qui sur la droite numérique indique chaque point, chaque nombre réel, comme étant différent, et uniquement différent, de celui qui le précède et de celui qui le suit.

Pour Lacan, dans la nouvelle perspective scientifique qu’est celle de la linguistique, l’apport de Saussure, c’est-à-dire ce qu’il a introduit de nouveau, « est la mise en valeur, la mise en évidence de ce qui se produit à partir de l’expérience du langage », en particulier le fait que « le rapport au signifiant nous permet d’introduire comme dimension originale » quelque chose « qu’il s’agit de distinguer radicalement du réel dans la forme que lui donne la dimension symbolique. » Je le répète, la dimension originale, liée au temps mythique de l’origine, la diachronie de droit qui se présente comme inaccessible, est autre chose que le réel dans la forme que lui donne la dimension symbolique.

Ainsi, l’idée est que la « dimension originale » représentée par le « rapport au signifiant » est quelque chose qu’il « s’agit de distinguer radicalement du réel », du moins du réel tel qu’il est appréhendé dans la forme que lui donne la « dimension symbolique ». En d’autres termes, le rapport au signifiant va au-delà de l’ex-sistence même de son réel pris en tant que signifiant, c’est-à-dire un réel que nous sommes en mesure de nommer, car il entre sous l’emprise de la dimension symbolique.

Cependant, à cette idée, déjà très complexe en soi, et qui nous encourage à concevoir l’impact du signifiant comme quelque chose qui va au-delà de son réel, Lacan ajoute encore quelque chose qui nous apporte des éléments supplémentaires sur ce « au-delà de son réel ». Je cite :

D’ores et déjà tout de même j’en ai dit assez pour que vous sachiez, que vous ayez déjà senti, appréhendé dans ces éléments d’information signifiante, l’originalité qu’apporte le trait, disons, de sérialité qu’il comporte. Trait aussi de discrétion, je veux dire de coupure, ceci que Saussure n’a pas articulé mieux, ni autrement, que de dire que ce qui les caractérise chacun, c’est d’être ce que les autres ne sont pas.

C’est un premier point à noter : le signifiant se caractérise par son horizon discret, se définissant par le fait qu’il est différent de tout autre signifiant [6]. Comme je l’ai mentionné précédemment, il s’agit de l’un comptable ou, comme le souligne Melman, du 0, du manque structurel de quelque chose auquel le signifiant se réfère pour signifier.

Je pense à la succession de « + » et de « – » dont parle Lacan dans l’annexe au séminaire sur la Lettre volée. Il me semble que c’est précisément de cela qu’il s’agit : le signifiant en tant que différence pure, caractérisé par le fait d’être ce qu’aucun autre signifiant n’est. C’est exactement comme la série des points sur la droite numérique : un balayage entre présence et absence, points et intervalles entre les points, une succession de plein et de vide, de plus et de moins. Or, il s’agit d’un balayage constituant la mémoire qui lie entre eux les éléments signifiants : un signifiant qui se souvient de ce qui le précède, qui prend position dans un réseau symbolisable de rapports formels.

Pour approfondir davantage, je souhaite d’abord examiner quelque chose qui concerne le désir maternel et sa relation avec la loi. En particulier, je souhaite aborder ce point à partir de l’« expérience maternelle du continu ». Nous verrons comment, en l’absence d’une fonction paternelle revendiquant le droit de légiférer, il est nécessaire d’introduire une sorte de réinvention du discret dans la conduite d’une cure psychanalytique.

Les termes « discret » et « continu » sont des concepts mathématiques assez précis et le sens commun, le halo sémantique qui leur est propre, ne suffit pas à saisir le sens dans lequel ils sont utilisés dans ce contexte. Plutôt que de renvoyer à la littérature mathématique sur les deux termes mentionnés, je préfère les introduire à partir d’une série de considérations.

Dans un certain sens, il s’agit d’une digression, mais c’est un prolongement de parcours qui mérite d’être exploré. De toute façon, les trajectoires droites, qui vont droit au but, ne n’accordent pas très bien avec le discours de la psychanalyse. Dans un livre récent que j’ai co-écrit avec Guido Magnano, professeur de physique mathématique au département de mathématiques de l’Université de Turin, nous abordons un topos assez précis intitulé horizon maternel (matériel) et horizon mathématique du signifiant [7].

Même sans approfondir au-delà des titres, nous voyons immédiatement que l’on passe du désir maternel, du désir d’une mère, de l’image concrète d’une mère avec son enfant, à un concept plus abstrait : l’horizon maternel (et matériel) du signifiant. Concrètement, cela signifie que lorsqu’un analyste écoute l’histoire d’une vie, le récit de la relation qu’une personne a eue et a avec sa mère, c’est à travers cette singularité, c’est-à-dire à travers les événements fortuits uniques de cette relation spécifique, que se mettent en place des modalités de fonctionnement que nos concepts nous permettent d’écouter et, au moins en partie, de décrire.

La réponse maternelle commence par être une réponse totale. La mère est la vie, tant pour le fœtus que pour le nouveau-né. Fondamentalement, cela signifie que la mère est toute et tout. Déjà la naissance, comme Rank [8] l’avait bien compris, est un traumatisme, un moment qui marque en quelque sorte pour l’enfant une séparation d’avec cet être toute et être tout. Cependant, quelque chose subsiste de ce tout originel, et c’est ce qui caractérise le maternel en tant que tel, le maternel non tempéré par une inscription subjective dans le langage. Imaginez ceci : un enfant pleure, exprimant par un son et une attitude corporelle quelque chose que l’Autre maternel, qui est un intermédiaire nécessaire pour l’Autre, pour le trésor de tous les signifiants, interprète comme la manifestation d’un malaise. L’Autre est un Autre secourable, fournissant une réponse totale : l’enfant sera pris dans les bras, regardé, câliné, nourri et soigné. Pour l’enfant lui-même, l’Autre parle, le touche, produit une rengaine, une prosodie d’accompagnement, des gestes de soin. Cette réponse totale peut être saisie comme une sorte de permanence de l’être tout du corps maternel, qui contient et détermine la vie du fœtus. Cependant, on le sait, tout a une fin, et à un moment donné, l’Autre maternel interrogera l’enfant : « Mon poussin, tu as mangé, j’ai changé ta couche, nous avons joué. Si tu ne me dis pas ce que tu veux de plus, comment puis-je te satisfaire ? » Il s’agit bien évidemment d’une question parfaitement réciproque par laquelle le sujet en formation rencontre la limite de la puissance maternelle, dont il saisit la question du regard : « Che vuoi ? », « Que veux-tu [9] ? » Eh bien, c’est de cette question qui n’a pas de réponse, ou mieux, c’est de l’impossibilité de lui donner une réponse, que naît le sujet. En effet, pour répondre, le petit d’homme a des mots, des mots individuels, dont aucun n’arrive à exprimer le tout dont il s’est agi jusqu’à ce moment-là. Il n’y a pas d’échappatoire : si j’ai faim, je n’ai pas sommeil. Bien sûr, je peux avoir les deux, mais si j’exprime la faim, je dois reporter l’expression du sommeil, de la soif ou de l’envie de câlins. Et si l’insuffisance de la parole ne suffisait pas à représenter le tout, à représenter le continu, il y a le signifiant qui imprime sa marque comme trait unaire et qui nous fait parlant. Mais, en nous faisant parlant, il fait de nous des sujets, assujettis, capturés, contraints, obligés de répéter sous des formes sensiblement différentes le rapport avec l’objet en l’absence duquel la jouissance se répète. La loi du langage est la suivante : c’est une chaîne faite de maillons individuels, chacun étant différent dans le temps et dans l’espace de celui qui le précède et de celui qui le suit. Vous voyez, nous commençons à comprendre quelque chose de l’horizon mathématique du signifiant : un signifiant se définit par le fait qu’il est différent de tout autre signifiant.

Fondamentalement, cette articulation est une manière de décrire ce qui se passe dans l’opération que Lacan formalise sous forme algébrique par une division, que j’ai présentée en introduction. Je vous la propose de nouveau :

Vous pouvez interpréter « A » comme le grand Autre maternel et « S » comme mon côté, le côté où quelque chose commence à se structurer dans le petit d’homme, quelque chose qu’il reconnaîtra comme son propre côté. Si vous préférez, c’est le point d’origine, le delta (Δ) qui se trouve en bas à droite dans le graphe du désir. Cependant, rappelez-vous qu’avec Lacan nous ne sommes plus dans l’Un de l’identification, et la notion selon laquelle A est la maman et S est l’enfant se désagrège, littéralement, entre nos mains.

Si vous avez encore en mémoire l’affirmation de Melman selon laquelle Lacan, comparé à Freud, a remplacé l’Un de l’identification par le 0 du signifiant, vous comprendrez clairement la portée de l’opération d’algébrisation que nous venons de voir.

Pour revenir au topos auquel j’ai fait référence, horizon maternel (matériel) et horizon mathématique du signifiant, nous pourrions dire que l’horizon maternel porte en lui le démon du tout, de l’infini continu. Si je prononce le mot « amour », je peux entrer dans un univers dont littéralement il n’est plus possible de sortir [10]. L’amour infini de Dieu, dont l’amour des êtres humains et entre les êtres humains est un reflet, est une substance que la théologie n’explique pas et ne rencontre pas. La théologie peut certes en parler, mais elle ne peut pas le dire. Chacun le dit à sa manière ; non seulement parce que les traditions bouddhiste, taoïste, hindoue ou confucéenne sont différentes de celle de chacune des trois religions du Livre, mais aussi parce que chacun s’inscrit à sa manière dans la tradition qu’il a reçue ou qu’il a choisie. Pour autant, il y a toujours dans cette position quelque chose qui supporte mal une fracture, une ponctuation ou une absence, quelque chose que nous pourrions définir comme une certaine jouissance du continu. Il s’agit de mères dont le discours laisse peu de place à l’ambiguïté de la parole prononcée, des mères dont la vision du monde est le monde, des mères qui, comme je le disais, supportent mal une interlocution, la limite d’une présence paternelle qui a la fâcheuse caractéristique de ne pas se placer là où elle la voudrait, mais qui a plutôt une autonomie qui lui est propre : des hommes qui regardent la télévision, lisent le journal ou vont au café quand il y aurait encore quelques courses à faire, la vaisselle à laver ou une autre lessive à mettre en route. C’est banal ? C’est toujours la même histoire ? Oui, encore, toujours différemment et toujours la même histoire.

Venons-en maintenant à LA grande question : dans le séminaire que Lacan a intitulé Encore [11], il propose l’image d’une araignée qui tisse sa toile. La toile sort en forme de filament d’un trou dans son abdomen et voilà que ce filament s’organise de manière à prendre la forme complexe et fascinante que nous connaissons tous : « une structure à la géométrie complexe et ordonnée, un piège résistant et élégant [12]. » Dans l’optique des chercheurs en biologie qui se sont occupés de l’étude de la fabrication de la toile d’araignée, il s’agit d’avoir des données sur les « briques » de l’intelligence, sur l’enracinement biologique de l’information, puisqu’à y regarder de près, les « briques » avec lesquelles on construit l’intelligence des araignées ne sont pas si différentes de celles avec lesquelles on construit l’intelligence des êtres humains, qui tissent leur toile très complexe de relations sociales. Cependant, pour Lacan, il ne s’agit que d’une métaphore, comme il le dit lui-même, « une image », mais qui tend à éclairer un point précis : au-delà du trou d’où sort la toile se trouve le corps de l’araignée, opaque, mystérieux et fonctionnel ; en deçà du trou, il y a la toile avec sa structure, avec ses limites certes, mais qui peut être analysée, connue, étudiée. Donc, le point que Lacan éclaire est le suivant : du trou d’où l’inconscient se produit sort une formation. Au-delà du trou se trouve un lieu opaque, mystérieux et fonctionnel ; en deçà du trou se trouve la formation (lapsus, acte manqué, symptôme, rêve, etc.) qui peut être analysée, connue, étudiée. Mais, comme nous l’avons vu, la construction mentale que nous élaborons au sujet de la structure de la formation ne rencontre le processus de détermination de la structure elle-même que dans une voie qui reste nécessairement et inévitablement hypothétique. Un problème supplémentaire apparaît et il est opportun de revenir au temps logique pour le décrire. Nous avons la « diachronie de droit », ce qui se passe dans le corps obscur et opaque de l’araignée, et nous avons ensuite l’affleurement du fil d’un trou corporel ; c’est « l’instant de l’observation », la synchronie avec laquelle la formation se présente. Le temps suivant, le deuxième, est celui du « temps pour comprendre », c’est-à-dire le temps qui nous confronte à la « diachronie de fait », notre construction non garantie, mieux, faite de la même pâte que les idées délirantes. Vient ensuite le troisième temps, « le moment de conclure », la découpe du cuisinier Ting.

Cela nous amène à une série d’autres considérations comme celle que nous formulons ci-dessous. La production du fil par le trou, le moment de l’observation, relève de l’affleurement d’une formation : lapsus, acte manqué, rêve, idée imposée, hallucination. Nous sommes en présence d’un signifiant qui fait partie d’une autre chaîne (diachronie de droit) et qui apparaît en un point précis et à un moment donné (synchronie, instant de l’observation), nous obligeant à une construction non garantie (diachronie de fait). Cependant, le travail du corps de l’araignée n’est pas le seul responsable de la production du fil. En fait, l’araignée danse, remue, exécute un ballet selon une chorégraphie bien à elle, qui l’amène non seulement à filer, mais aussi à tisser sa toile. Bien sûr, Lacan en était parfaitement conscient :

Qu’est-ce à dire ? Il m’est arrivé, l’année dernière, avec beaucoup d’insistance, de distinguer ce qu’il en est du discours, comme une structure nécessaire qui dépasse de beaucoup la parole, toujours plus ou moins occasionnelle. Ce que je préfère, ai-je dit, et même affiché un jour, c’est un discours sans paroles.

C’est qu’à la vérité, sans paroles, il peut fort bien subsister. Il subsiste dans certaines relations fondamentales. Celles-ci, littéralement, ne sauraient se maintenir sans le langage. Par l’instrument du langage s’instaurent un certain nombre de relations stables, à l’intérieur desquelles peut certes s’inscrire quelque chose qui est bien plus large, va bien plus loin, que les énonciations effectives. Nul besoin de celles-ci pour que notre conduite, nos actes éventuellement s’inscrivent du cadre de certains énoncés primordiaux. S’il n’en était pas ainsi, qu’en serait-il de ce que nous retrouvons dans l’expérience, et spécialement analytique – celle-ci ne s’évoquant en ce joint que pour l’avoir précisément désignée –, qu’en serait-il de ce qui se trouve pour nous sous l’aspect du surmoi ?

Il est des structures – nous ne saurions les désigner autrement – pour caractériser ce qui est dégageable de cet en forme de sur lequel l’année dernière je me suis permis de mettre l’accent d’un emploi particulier –, c’est-à-dire ce qui se passe de par la relation fondamentale, celle que je définis d’un signifiant à un autre signifiant. D’où résulte l’émergence de ceci, que nous appelons le sujet – de par le signifiant qui, en l’occasion, fonctionne comme le représentant, ce sujet, auprès d’un autre signifiant.

Comment situer cette forme fondamentale ? Cette forme, si vous voulez bien, sans plus attendre, nous allons cette année l’écrire d’une façon nouvelle. Je l’avais fait l’année dernière de l’extériorité du signifiant S1, celui d’où part notre définition du discours tel que nous allons l’accentuer en ce premier pas [13].

Et d’aucuns prétendent que Lacan n’est pas clair ! Il s’agit d’une analogie : la danse de l’araignée comme la production d’un discours. La danse de l’araignée qui implique un autre élément extérieur à l’araignée : un mur, une saillie, quelque chose qui soit externe à l’opacité du ventre d’où sort la toile. C’est probablement une analogie quelque peu forcée, mais pourquoi ne pas forcer l’analogie entre les quatre discours, qui sont la condition de l’être du sujet dans un monde de relations, et le tissage de la toile, qui dépend de l’environnement dans lequel l’araignée évolue ?

Quoi qu’il en soit, nous disposons maintenant d’un certain nombre de concepts qui nous permettent de tenter de nommer quelques éléments caractéristiques de la prétendue nouvelle pathologie.

En septembre 2010, j’ai publié un texte intitulé Éloge de l’attente [14] dans un beau magazine qui s’appelait Anthropos & iatria. J’avais probablement déjà en tête certaines idées que je vais développer maintenant. La référence au très célèbre texte d’Érasme [15] était certainement présente, en particulier le renversement, l’ironie implicitement contenue dans le fait de tisser l’éloge d’une qualité universellement reconnue comme négative : la folie tout comme la fatigue, qui prend souvent la forme apparente de l’indolence, de la paresse que Dante condamne si durement. De plus, j’y développais l’idée que l’attente n’est pas nécessairement passive, mais peut être un sentiment actif nécessitant un certain strabisme : un œil tourné vers l’avenir, vers un horizon lointain et hors de portée, et un œil rivé au sol, vigilant pour éviter les obstacles, à esquiver bien sûr pour prévenir une chute, mais qui peuvent aussi se révéler être des objets d’un intérêt considérable en eux-mêmes.

En passant de l’attente à la fatigue, nous évoluons de la clinique des prétendus troubles de la personnalité, dont je parlais dans l’article de 2010, vers ce que je décrirais comme le rejet de la logique du deux : le deux du juste et du faux, du penser et de l’agir, du consommateur et de ce qui est consommé, du producteur et du produit, du serviteur et du maître.

Que faisons-nous du juste et du faux lorsque la logique du deux oppose deux raisons ? Que faisons-nous de la pensée et de l’action lorsque l’action l’emporte sur la stratégie ? Le culte fasciste de l’action, du geste héroïque, a été remplacé par l’inutilité de la pensée, par le caractère insupportable et superflu des distinguos. Combien de fois avons-nous entendu nos politiciens, les représentants de la polis, utiliser l’expression « sans tergiverser » comme une plus-value ? Comment pouvons-nous continuer à être des consommateurs sans être consommés, sans devenir des marchandises pour la circulation d’un objet toujours plus dominant, dans une position de pouvoir intouchable ? Qui est le serviteur et qui est le maître lorsque ce sont les algorithmes dictant les évolutions des marchés qui font la loi ? C’est assurément une contemporanéité qui mérite encore d’être analysée, mais en attendant, j’ai envisagé la fatigue comme une réponse. Ambiguë, folle, inutile, gaspillée, angoissante, mais toujours secondaire, dérivée ; une réponse. Il ne s’agit pas d’une forme d’indolence, de paresse, mais bien d’une réponse qui renferme en elle une force critique enfouie, cachée, mais qui, d’une certaine manière, demande à être interceptée.

Je fais référence à la « génération canapé », les NEET (Not in Education, Employment or Training – ni en emploi, ni en éducation, ni en formation). Je parle de l’apparence, de l’une des nombreuses apparences possibles, de cette génération qui me semble susceptible de dissimuler quelque chose d’autre, un élément qui, une fois intercepté, devient un point d’appui extraordinaire pour définir et maintenir une position au moins d’écoute, sans être encore, peut-être, de soin. Paresseux, nés fatigués, déprimés, désintéressés, retirés, toute une gamme de nuances qui constituent ce que l’on appelle désormais une nouvelle affection : du retrait relationnel et social des hikikomori à l’anhédonie et à l’ennui, aux diverses manifestations de la chute du désir. Il y a en particulier l’un de mes jeunes patients, que j’appellerai Emanuele, qui atteint toujours ce point d’arrêt sur une jouissance qui ne parvient pas à devenir un point de départ : « Je suis peut-être juste paresseux ». On dirait qu’il s’apitoie sur le vice capital de la paresse, qu’il se condamne lui-même à demeurer dans le « marais qui se nomme Styx [16] ». Cependant, contrairement aux damnés de Dante, mon jeune patient parle [17], a découvert dans l’analyse qu’il pouvait produire une parole. Il a découvert qu’une parole qui se produit est en soi un résultat. Une parole qui n’aspire pas à identifier une pratique, une opération concrète qui lui permette de sortir du marais. Ce sont les paroles du monde : « Pourquoi ne t’inscris-tu pas à un cours ? », « Pourquoi ne vas-tu pas à l’Université », « Pourquoi ne pas… ? » De ces paroles, Emanuele ne sait quoi en faire. Il en a trop entendu et trop ont été prononcées. Des paroles dites pour ne pas faire. Le « non » qui introduit l’action possible et qui, parce qu’introduite par le « non », devient, littéralement impossible, est là pour l’étouffer dans l’œuf, pour l’empêcher de devenir pratique, de se transformer en un acte. Dans l’analyse, Emanuele a trouvé, et il le dit, une nouvelle parole, exempte de l’aura conceptuelle qui la rend plus qu’inutile, douloureuse : la déclaration d’un manifeste incapable de se traduire par une forme d’acte. Dans le Purgatoire, Dante reprend la question de la paresse, en particulier dans la quatrième corniche et, là encore, ce qui la caractérise, c’est en quelque sorte le silence :

Dans cette corniche, c’est en effet Virgile, le doux père, qui parle et qui, sollicité par Dante (ta parole ne l’est pas), prend la parole à la place des pénitents qui continuent, en quelque sorte, d’être affectés par trop peu de vigueur [19]. Il est difficile de concevoir la parole d’Emanuele en dehors de la relation transférentielle qui l’accueille, la génère et la soutient.

Il n’est évidemment pas le seul dans cette situation. Une jeune fille de son âge, Dalia, vient me consulter parce qu’elle ne trouve pas le moyen de « s’engager ». Elle a d’assez bons résultats dans tout ce qu’elle entreprend, mais après le lycée, comme Emanuele, elle n’a pas trouvé moyen de s’appliquer continuellement à quelque chose. Pourtant, elle fait quelque chose : elle aime un peu, elle lit un peu, elle habite un peu chez des amis, elle traduit un peu, elle chante un peu. L’intérêt naît, il n’a pas même le temps d’atteindre une forme ou une autre d’acmé dans lequel s’épuiser et, avant même de grandir, il meurt, disparaît, se fait absence. Pour elle aussi, l’expérience d’une parole qui jaillit est nouvelle. Elle a vu un psychothérapeute pendant une courte période et a immédiatement compris ce qui l’intéressait : les relations familiales de son enfance. Le fait que la parole, sa parole, ait été définie par un domaine de recherche, soutenue par l’enclos identifiable de l’intérêt de l’autre, a dévalué la parole elle-même : « À quoi ça sert ? C’est aujourd’hui que je vais mal… parfois, je vais bien, mais je ne sais pas pourquoi. C’est un bien-être qui ne me satisfait pas. » Libre de s’exprimer devant un autre qui accepte l’angoisse de se tromper, qui lui renvoie l’idée que se tromper est non seulement humain, mais aussi qu’il est nécessaire de se perdre, de risquer de se perdre pour trouver quelque chose, elle découvre la parole en tant que productrice d’effets : « Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai envie de pleurer, je suis une idiote… » Ici aussi, l’écriture transférentielle, le rapport à l’autre de l’interlocution, est évidemment fondamentale. Dans le silence souriant de l’un des deux interlocuteurs, l’interlocution trouve de quoi se transformer en locution, en considération, grâce à la conscience narrative des paroles et des effets auxquels il arrive de se produire, et que la conscience elle-même enregistre davantage comme témoin que si elle pense en être l’auteure. Pour Dalia, c’est une expérience nouvelle, qu’elle ne sait pas où placer. D’après toute la situation, nous pouvons dire qu’elle se fatigue rapidement de tout. Ce n’est pas la paresse qu’Emanuele porte sur ses épaules comme un vice capital, mais une fatigue contingente, épisodique, récurrente et toujours en embuscade.

Francesco est un jeune homme qui a suivi des études universitaires. Il a traversé trois crises. La première a coïncidé avec son mémoire de licence, la deuxième avec son mémoire de master et celle d’aujourd’hui est survenue un mois après le commencement de son activité professionnelle, pour laquelle il ne se sent pas qualifié : « Je passe huit heures à contempler ce que je devrais faire, mais je n’en suis pas capable, je ne comprends pas, je n’y arrive pas… je suis fatigué. Je voudrais simplement dormir, mais je ne dors pas… je suis angoissé. Je passe mes journées et mes nuits à me demander comment faire. » Il a clairement identifié quelque chose concernant son problème : « Tant que je devais étudier et rapporter à quelqu’un ce que j’avais étudié, les choses allaient assez bien, mais dès que j’ai dû écrire mon mémoire, y mettre du mien, choisir, m’autoriser à soutenir une position, je me suis effondré. Il en est de même avec le travail : si quelqu’un m’épaule et m’explique ce que je dois faire, ça va à peu près, mais dès que je me retrouve seul, je m’effondre. Encore une fois, je ne vais pas passer la période d’essai… »

Pour des raisons, à mon avis, faciles à deviner, j’ai exclu de mon vocabulaire de thérapeute des termes comme syndrome de fatigue chronique (SFC), également appelé encéphalomyélite myalgique (EM) ou encore maladie d’intolérance systémique à l’effort (MISE). Pour des raisons biographiques qu’il n’est pas difficile d’imaginer, je conçois plutôt la fatigue chronique comme une sorte de fatigue liée au vieillissement, la déchéance d’un investissement objectal qui facilite, introduit la dimension de la perte. En d’autres termes, la fatigue, le sentiment subjectif de perte d’intérêt pour le monde, facilite et accompagne l’approche de la mort. Pour une raison quelconque, cette idée relative à la fatigue des personnes âgées s’est imposée à moi comme une sorte d’obstacle lorsque j’ai été confronté à la fatigue des jeunes. Je ne sais pas quoi faire de leur fatigue. Chez les personnes âgées, la fatigue de la vie s’estompe avec la mort, tout comme la fatigue quotidienne disparaît en dormant. Chez les personnes âgées, la fatigue, si elle est correctement acceptée et valorisée, agit comme un filtre : elle facilite l’abandon de certaines choses et la sélection des propres centres d’intérêt. Mais qu’en est-il de la fatigue chez les jeunes ? De leur apparent désintérêt ? S’en va-t-il ? Comment s’en va-t-il ? Quel sens peut-on lui attribuer ? Il est certain que l’on peut également envisager que leur fatigue disparaisse avec la mort, tout comme celle des personnes âgées. L’idée suicidaire n’est jamais absente des pensées de ces patients, pas plus que des pensées d’Emanuele, de Dalia ou de Francesco. C’est à ce moment-là, me semble-t-il, qu’une écoute soutenue par une autre conception de la fatigue peut faire la différence. Du moins, pour moi, elle fait la différence, elle me procure une position plus appropriée pour faire face à l’angoisse.

L’idée que j’ai en tête remonte à assez loin. En 1963, Mara Palazzoli Selvini a publié un livre sur l’anorexie mentale [20]. Le concept fondamental était que dans la société « moderne », dans la société axée sur le bien-être, la nourriture avait cessé d’être simplement un besoin et avait évolué vers quelque chose de différent :

Aujourd’hui, notre milieu culturel exclut les femmes en surpoids, les condamnant à la solitude et au rejet.

Il serait intéressant d’explorer la réaction parallèle dans les milieux sociaux où l’obésité féminine est perçue au contraire comme un aspect positif.

Il est toutefois remarquable d’observer que dans les périodes et les contextes où la nourriture abondante était l’apanage de quelques-uns, l’obésité était considérée comme un signe de distinction, et comment, dans notre environnement occidental, caractérisé par la surabondance alimentaire, l’obésité féminine est catégoriquement rejetée [21].

L’époque des personnages italiens incarnés par Felice Sciosciammocca, Edoardo Scarpetta et Totò, avec leurs scènes de spaghettis mangés à pleines mains, est révolue. Le refus anorexique de l’objet était, selon l’auteure du livre, un effet du changement de statut de l’objet lui-même, une modification de sa valeur dans la création et le maintien des nouvelles formes de lien social. De ce point de vue, la position anorexique face à la nourriture renferme quelque chose d’anticonsumériste. Eh bien, il me semble qu’il y a quelque chose de similaire dans la position de la fatigue juvénile : une sorte de refus anticonsumériste.

On dirait que, d’une certaine manière, ces jeunes cherchent quelque chose de leur liberté, mais ils trouvent à la place une nouvelle forme d’angoisse. Incapables de se trouver dans leur condition de soumission, d’assujettissement en tant que soumis à une loi qui les rend désirants, également privés d’une jouissance liée à la castration et au fantasme, ils sont confrontés à une nouvelle forme d’angoisse, distincte de l’angoisse de castration [22]. Dans cette perspective, j’ai souvent repensé à la métaphore du gouvernail, ou plus précisément, j’ai tenté de penser à quelque chose à travers la métaphore du gouvernail. Je la cite telle que je l’ai formulée initialement :

Je pense que tout le monde sait ce qu’est un gouvernail et à quoi il sert. Un gouvernail sert à gouverner, en s’opposant et en créant une résistance, permettant ainsi au bateau de modifier sa trajectoire « naturelle ». Un bateau équipé d’un gouvernail n’est donc pas totalement libre ; il résiste à la dérive imposée par le mouvement des vagues. À l’inverse, un bateau sans gouvernail ne peut pas gouverner. Incapable de s’opposer au mouvement induit par les vagues et le vent, plutôt que totalement libre, il est totalement esclave du mouvement des vagues et du vent.

Ainsi, un bateau bridé est libre d’aller où il veut, tandis qu’un bateau libéré de tout lien est plutôt esclave, à la merci des vagues et du vent [23].

Je souhaite reprendre ici cette métaphore à partir de la « liberté d’aller où l’on veut ». De quelle liberté s’agit-il lorsque le timonier ne peut pas identifier un point de visée vers lequel orienter, si ce n’est la proue, du moins son attention ? Car c’est ce qui se passe : « Je ne veux rien », « Il n’y a rien qui vaille la peine… » et de nombreuses autres expressions de ce genre. Dans un premier temps, je qualifierais cette situation non pas d’absence de désir, mais d’absence d’un objet cible sur lequel le désir pourrait s’appuyer et avec lequel, dans une certaine mesure, il pourrait s’identifier. Il en résulte en effet une dérive, une liberté angoissante qui est la liberté parfaite et inutile d’un bouchon de liège à la merci des vagues, une bouteille flottante et saturée d’angoisse où le sujet est réduit à un message enroulé, attendant une plage sur laquelle s’échouer et, éventuellement, un passant qui ouvre la bouteille, s’expose à l’effet de l’angoisse qui en sort et déroule le billet pour faire face, les oreilles et les yeux ouverts, au mystère du message.

Enfin, cela nous conduit à aborder le dernier point : le passant. Tout ce que j’ai exposé jusqu’à présent découle d’une écoute qui se produit dès lors qu’une parole m’est adressée. La nature de la façon dont cette parole est adressée a considérablement évolué au fil du temps, de Freud à Lacan jusqu’à aujourd’hui. Bien entendu, cela a entraîné une approche différente, et nouvelle, de la direction de la cure psychanalytique, dont il n’est pas si simple de parler. La principale difficulté réside dans la position qu’un analyste peut adopter, ou tenter d’adopter, entre la sirène de la suggestion et le retrait abstinent qui caractérisait la position des analystes au cours du siècle désormais révolu qui a suivi l’avènement de la psychanalyse.

Certes, la place est celle-ci, du reste, de l’écart, de l’objet a. Cependant, cela implique que la personne qui vous adresse sa parole vous imagine dans une position différente, comme celle d’un savoir universitaire auquel le sujet, dans une position dominante, s’adresse en espérant des éclaircissements qui ne viendront pas. Lacan décrivait cette configuration comme une « hystérisation du discours du maître ». Mais comment diable peut-on soutenir, à partir de la position dominante de a, un discours qui n’est plus celui de l’hystérique, laquelle défie le savoir qu’elle suppose lié à cette position ? Les garçons et les filles dont je parle sont plutôt mus par l’espoir qu’une technique puisse venir les délivrer de la situation d’angoisse dans laquelle ils se trouvent. Ils espèrent que cette technique pourra agir comme un remède, influençant un corps passif pour le conformer aux niveaux de performance qu’ils estiment nécessaires. Il en résulte, selon moi, une sorte de nécessité de préconstituer l’espace de la supposition d’un savoir par rapport à un sujet. « Il y a de l’analyste », cela se présente d’abord comme « il y a du savoir », un savoir pour la connaissance duquel il faut s’autoriser soi-même sans reconnaître l’existence d’un savoir su, mais en laissant transparaître la fonction du trou, d’un impossible qui n’inhibe pas la parole, mais qui, plutôt, la génère. Situer la fonction captivante et affabulatoire de la parole de ce point de vue signifie devenir l’objet d’un transfert qui admire, c’est-à-dire qui mire, qui pointe, qui aspire à la capacité d’utiliser la parole. C’est le transfert de Dante à Virgile qui, justement, s’arrête sur le seuil du Paradis.

Se positionner à partir de ces prémisses implique un rapport en partie nouveau à la suggestion. Freud craignait la suggestion comme la peste, une peste pouvant affecter la valeur destructrice de la « peste psychanalytique », mais au fond de laquelle résidait l’idée d’un possible rapport avec la vérité : la même étoffe qui constituait l’idéation délirante du patient et la toile de l’interprétation psychanalytique. Pour Lacan, il s’agit d’un rapport tronqué, structurellement absent de son autre moitié. Il ne s’agit pas du tout de la même étoffe. La seule étoffe, la seule consistance commune, est celle du Réel, celle philolytique qui dissout la parole dans la matérialité du signifiant, dans son double horizon : matériel (et maternel) et mathématique. On pourrait dire que tout ce qui n’est pas mathème, qui n’est pas algébrisation du discours, est nécessairement suggestion, et il faut composer avec cela. Nous ne sommes pas si loin de la conclusion déconcertante de Nietzsche, qui cependant – et je dirais que c’est peut-être la nouveauté – peut continuer à être opérationnelle.

J’ai découvert pour moi que la vieille humanité, la vieille animalité, oui même tous les temps primitifs et le passé de toute existence sensible, continuent à vivre en moi, à écrire, à aimer, à haïr, à conclure, – je me suis réveillé soudain au milieu de ce rêve, mais seulement pour avoir conscience que je rêvais tout à l’heure et qu’il faut que je continue à rêver, pour ne pas périr : tout comme il faut que le somnambule continue à rêver pour ne pas s’affaisser [24].